愛猫が突然「ゲーゲー」と吐いてしまった時、飼い主さんは「これって病気?」「動物病院に連れて行くべき?」と心配になることでしょう。猫の嘔吐は実は珍しいことではありませんが、中には重篤な疾患のサインとなっているケースもあります。

この記事では、動物病院の視点から猫が吐く原因を詳しく解説し、正常な嘔吐と異常な嘔吐の見分け方、そして受診のタイミングについて分かりやすくご説明します。愛猫の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。

猫が吐くのはよくあること?正常と異常の見分け方

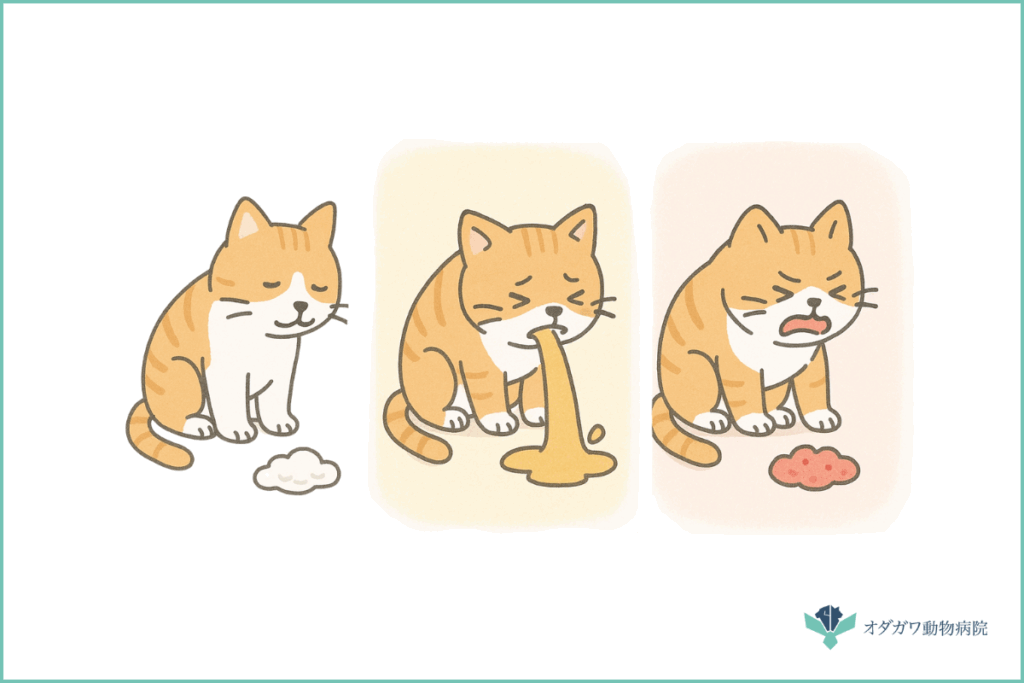

猫は他の動物と比べ、嘔吐しやすい動物として知られています。これは猫特有の身体的特徴や習性に関係しているのですが、すべての嘔吐が心配な症状とは限りません。まずは正常な嘔吐と異常な嘔吐の違いを理解することが重要です。

毛玉を吐くのは生理的な現象

猫の代表的な嘔吐として挙げられるのが毛玉です。猫は毎日のグルーミングで自分の毛を舐めて清潔に保っていますが、その際に飲み込んだ毛が胃の中で固まって毛玉となり、消化できずに吐き出されることがあります。

健康な成猫の場合、月に数回程度の毛玉の嘔吐は自然な生理現象と考えられています。特に換毛期である春と秋には、普段より多くの毛を飲み込むため毛玉を吐く頻度が増えることもあります。長毛種の猫や、念入りにグルーミングを行う猫では、短毛種と比べて毛玉を吐く回数が多くなる傾向があります。

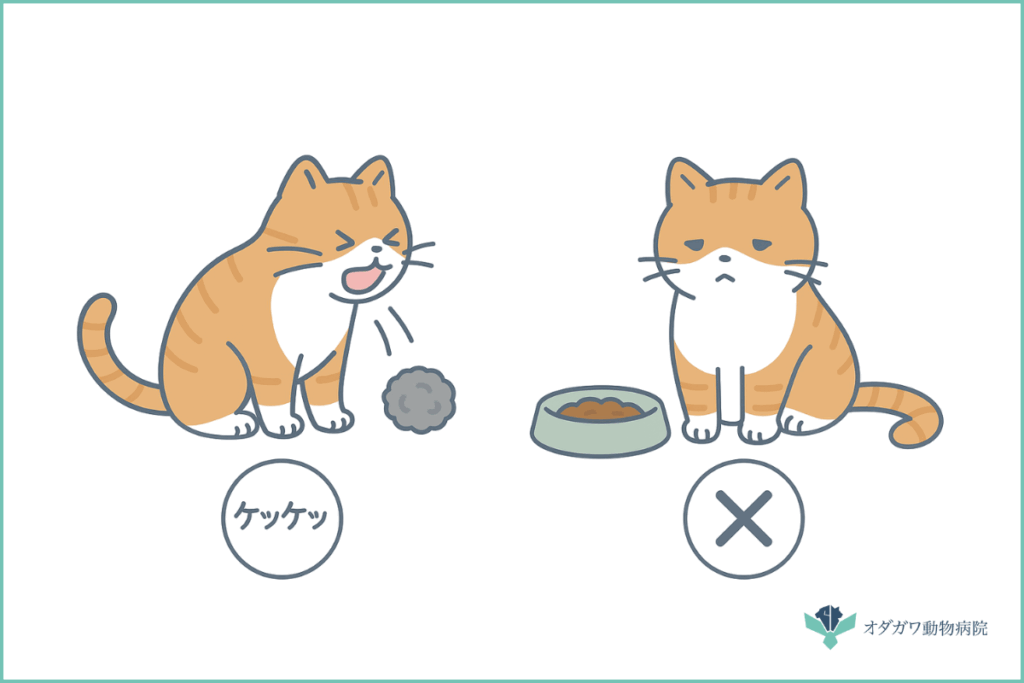

毛玉による嘔吐の特徴として、吐いた物の中に明らかに毛の塊が含まれていること、吐いた後も元気で食欲があることが挙げられます。また、毛玉を吐く前には「ケッケッ」という特徴的な咳のような音を出すことが多く、経験のある飼い主さんならすぐに「毛玉を吐きそうだな」と分かるでしょう。

一方で毎日吐く・食欲不振を伴う場合は注意

しかし、毛玉以外の嘔吐や、毛玉であっても頻度が異常に多い場合は注意が必要です。健康な猫でも時々は毛玉以外の嘔吐をすることがありますが、毎日のように吐く、週に何度も吐くといった場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があります。

特に心配なのは、嘔吐と同時に食欲不振や元気消失が見られるケースです。毛玉による生理的な嘔吐の場合、猫は吐いた後もケロッとしていて、すぐに食事を欲しがったり遊んだりします。しかし、病的な嘔吐の場合は、吐いた後も元気がなく、食べ物に興味を示さない、いつもより動きたがらないといった症状が併発することが多いのです。

飼い主が気をつけたい「危険なサイン」

嘔吐の中でも特に注意が必要な危険なサインがいくつかあります。これらの症状が見られた場合は、様子を見ずに速やかに動物病院を受診することをお勧めします。

まず、血液が混じった嘔吐物は非常に危険なサインです。鮮血が混じっている場合は口腔内や食道、胃の上部での出血が考えられ、黒っぽい血液や茶色っぽい嘔吐物の場合は胃や十二指腸での出血が疑われます。どちらの場合も重篤な疾患の可能性があるため、緊急性が高いと判断されます。

また、激しい嘔吐が続く場合も危険です。短時間で何度も吐く、吐こうとする動作を繰り返すが何も出てこない(空嘔吐)といった症状は、腸閉塞や重篤な中毒などの可能性があり、命に関わることもあります。

嘔吐と同時に下痢や発熱、腹痛、呼吸困難などの症状が見られる場合も要注意です。これらは全身性の疾患や重篤な感染症のサインかもしれません。特に子猫や高齢猫、持病のある猫では、症状の進行が速いことがあるため、より慎重な対応が必要です。

猫が吐く主な原因

猫の嘔吐には様々な原因があります。軽度なものから重篤なものまで幅広いため、症状の観察とともに原因を正しく理解することが適切な対応につながります。

① 毛玉(ヘアボール)

先ほども触れましたが、毛玉は猫の嘔吐の最も一般的な原因です。猫は起きている時間の約30〜50%をグルーミングに費やすと言われており、その際に飲み込んだ毛の多くは便と一緒に排泄されますが、一部は胃の中に蓄積されて毛玉となります。

通常、小さな毛玉は胃から腸へと移動して便に混じって排出されますが、大きくなりすぎた毛玉は消化管を通過できずに嘔吐によって体外に排出されることになります。これは猫の身体が持つ自然な防御機能の一つと考えられています。

毛玉による嘔吐は、一般的に食事から数時間後や空腹時に起こりやすく、吐く前には特徴的な「ケッケッ」という咳のような音を立てることが多いです。吐いた物には明らかに毛の塊が含まれており、色は茶色や灰色、猫の毛色によって様々です。

長毛種の猫、特にペルシャやメインクーン、ラグドールなどは毛玉を形成しやすく、嘔吐の頻度も高くなりがちです。また、ストレスや退屈により過度にグルーミングを行う猫も毛玉を吐きやすくなります。

② 食べすぎ・早食い

猫の嘔吐で毛玉に次いで多いのが、食べすぎや早食いによるものです。特に複数の猫を飼っている家庭では、他の猫に食べ物を取られないようにと急いで食べる習慣がついてしまうことがあります。また、長時間の空腹後に一気に大量の食事を摂取することでも嘔吐が起こります。

早食いによる嘔吐の特徴として、食事直後(通常30分以内)に未消化のフードをそのまま吐き戻すことが挙げられます。吐いた物には胃液がほとんど混じっておらず、フードの形がそのまま残っていることが多いです。また、吐いた後にその吐いた物を再び食べようとする行動を示すこともあります。

この種の嘔吐は病的なものではありませんが、習慣化すると栄養の吸収不良や食道炎を引き起こす可能性があるため、食事の与え方を工夫する必要があります。また、急激な食事量の変化や新しいフードへの切り替えも胃腸の負担となり、嘔吐の原因となることがあります。

③ フードの変更・消化不良

猫の消化器系は環境の変化に敏感で、フードの急激な変更は嘔吐や下痢の原因となることがあります。新しいフードに含まれる成分に対する消化能力が追いつかない、味や食感の違いにストレスを感じる、あるいは特定の成分にアレルギー反応を示すなど、様々な要因が考えられます。

また、猫は本来肉食動物であるため、穀物や乳製品などの消化が苦手です。市販のキャットフードの中には穀物を多く含むものもあり、これが消化不良の原因となることがあります。特に小麦、トウモロコシ、大豆などの穀物や、牛乳などの乳糖を含む食品は消化不良を起こしやすいとされています。

フード関連の嘔吐は、通常食事後2〜4時間以内に起こり、部分的に消化されたフードと胃液が混じった状態で嘔吐されることが多いです。新しいフードに変更してから嘔吐が始まった場合は、フードが原因である可能性が高いと考えられます。

④ 胃炎・腸炎などの消化器疾患

消化器系の疾患は猫の嘔吐の重要な原因の一つです。急性胃炎は細菌やウイルス感染、食べ物による刺激、ストレスなどによって引き起こされ、突然の嘔吐と食欲不振を特徴とします。慢性胃炎の場合は長期間にわたって断続的な嘔吐が続き、体重減少や毛艶の悪化なども見られることがあります。

炎症性腸疾患(IBD)は猫に比較的多く見られる疾患で、腸の慢性的な炎症により嘔吐、下痢、体重減少などの症状を引き起こします。この疾患は免疫系の異常が関与していると考えられており、完治は困難ですが適切な治療により症状をコントロールすることが可能です。

胃腸の腫瘍も嘔吐の原因となります。特に高齢猫では消化器系の悪性腫瘍の発症率が高くなるため、持続する嘔吐や食欲不振、体重減少が見られる場合は詳しい検査が必要です。リンパ腫、腺癌、肥満細胞腫などが消化器系に発生することがあり、早期発見・早期治療が重要となります。

⑤ 異物誤飲

猫、特に好奇心旺盛な子猫は、様々な物を口に入れてしまうことがあります。紐やゴム、小さなおもちゃ、毛糸、アクセサリーなどを飲み込んでしまうと、これらが胃や腸で詰まって嘔吐を引き起こします。

線状の異物(紐や糸など)は特に危険で、腸に絡まって腸重積や腸穿孔を引き起こす可能性があります。また、尖った物や大きな物は胃壁や腸壁を傷つけ、穿孔や腹膜炎の原因となることもあります。

異物誤飲による嘔吐の特徴として、突然の激しい嘔吐、空嘔吐(吐こうとするが何も出ない)、腹痛、食欲不振などが挙げられます。異物が腸に詰まっている場合は、排便困難や腹部膨満なども見られることがあります。異物誤飲が疑われる場合は、緊急性が高いため速やかに動物病院での診察を受ける必要があります。

異物による症状については、尿路閉塞の症例も併せてご覧ください。

⑥ 腎不全や肝臓病などの全身疾患

猫の嘔吐は消化器系の問題だけでなく、全身性の疾患によっても引き起こされます。特に慢性腎不全は中高年の猫に非常に多い疾患で、初期症状として嘔吐が見られることがあります。

腎臓の機能が低下すると、本来尿として排出されるべき老廃物が血液中に蓄積され、これが嘔吐や食欲不振の原因となります。慢性腎不全の嘔吐は間欠的で、初期には毛玉などの生理的な嘔吐と区別がつきにくいことがありますが、進行すると頻度が増加し、多飲多尿や体重減少などの症状も併発します。

肝臓疾患も嘔吐の重要な原因です。肝炎、肝硬変、胆管疾患などにより肝機能が低下すると、胆汁の分泌異常や毒素の蓄積により嘔吐が起こります。肝疾患による嘔吐では、黄色い胆汁を含んだ嘔吐物が見られることが多く、黄疸(皮膚や粘膜が黄色くなる)、食欲不振、腹水などの症状も併発することがあります。

甲状腺機能亢進症も高齢猫に多い疾患で、甲状腺ホルモンの過剰分泌により新陳代謝が異常に活発になります。この疾患では食欲があるにもかかわらず体重が減少し、嘔吐や下痢、多飲多尿、興奮性の増加などの症状が見られます。

糖尿病も猫の嘔吐の原因となることがあります。血糖値のコントロールが不良な場合、ケトアシドーシスという重篤な合併症を起こし、激しい嘔吐や脱水、意識障害を引き起こすことがあります。

⑦ 中毒(植物・薬品)

猫は多くの植物や化学物質に対して中毒を起こしやすい動物です。室内で栽培される観葉植物の中にも猫にとって有毒なものが多く存在し、これらを摂取することで嘔吐や下痢、神経症状などを引き起こすことがあります。

特に危険な植物として、ユリ科の植物(ユリ、チューリップ、ヒヤシンスなど)、ツツジ科の植物(シャクナゲ、アザレアなど)、ナス科の植物(ジャガイモの芽、トマトの葉など)が挙げられます。ユリ科の植物は特に毒性が強く、少量摂取しただけでも急性腎不全を引き起こし、命に関わることがあります。

化学物質による中毒も重要です。家庭用洗剤、殺虫剤、除草剤、自動車用品(不凍液など)、化粧品、薬品などを誤って摂取することで中毒が起こります。また、人間用の薬品の中には猫にとって非常に毒性の高いものがあり、アセトアミノフェン(解熱鎮痛剤)、イブプロフェン(消炎鎮痛剤)、チョコレート(テオブロミン)などは致命的な中毒を引き起こす可能性があります。

中毒による嘔吐は通常急激に起こり、激しい嘔吐、下痢、よだれ、神経症状(けいれん、意識障害)、呼吸困難などの症状を併発することが多いです。中毒が疑われる場合は一刻も早い治療が必要であるため、緊急で動物病院を受診する必要があります。

症状別に考えられる可能性

嘔吐物の色や性状、併発する症状によって、ある程度原因を推測することができます。ここでは代表的な症状別に考えられる原因について詳しく説明します。

黄色い液体を吐く場合

黄色い嘔吐物は主に胆汁が混じったものと考えられます。胆汁は肝臓で作られて胆嚢に蓄えられ、食事の際に十二指腸に分泌されて脂肪の消化を助ける消化液です。通常、胆汁は十二指腸より先の腸管にとどまっているため、嘔吐物に混じることはありませんが、何らかの原因で胆汁が胃に逆流すると黄色い嘔吐となります。

空腹時の嘔吐では胆汁が混じることが多く、特に長時間絶食した後や早朝の嘔吐では黄色い液体を吐くことがあります。これは空腹により胃酸の分泌が増加し、胃の収縮が活発になることで胆汁の逆流が起こりやすくなるためです。

しかし、頻繁に黄色い液体を吐く場合は肝胆道系の疾患や腸閉塞、胃腸炎などの可能性もあります。肝炎や胆管炎では胆汁の分泌異常により黄色い嘔吐が続くことがあり、同時に黄疸や腹痛、食欲不振などの症状も見られることが多いです。

腸閉塞の場合は、腸の内容物が逆流することで胆汁を含んだ嘔吐物となります。この場合は激しい腹痛や排便停止、腹部膨満などの症状を併発し、緊急手術が必要となることもあります。

白い泡を吐く場合

白い泡状の嘔吐物は主に胃液(胃酸と粘液)によるものです。これは空腹時や胃炎の際によく見られる症状で、胃の中に食べ物がない状態で嘔吐が起こることで生じます。

急性胃炎では胃粘膜の炎症により胃酸の分泌が異常に増加し、白い泡状の嘔吐を繰り返すことがあります。この場合、嘔吐と同時に腹痛や食欲不振、元気消失などの症状も見られることが多いです。

また、毛玉を吐く前にも白い泡を先に吐くことがあります。これは毛玉を排出する前の準備段階として胃が収縮し、まず胃液が排出されるためです。この場合、白い泡の嘔吐の後に毛玉が出てくることが期待されます。

ストレスによる胃酸過多でも白い泡の嘔吐が見られることがあります。環境の変化、新しいペットの導入、引っ越し、飼い主の不在などのストレス要因がある場合、胃腸の機能に影響を与えて嘔吐を引き起こすことがあります。

血が混じっている場合

血液が混じった嘔吐物は最も注意が必要な症状の一つです。血液の色や性状によって出血部位をある程度推測することができ、適切な治療方針の決定に重要な情報となります。

鮮血(赤い血液)が混じっている場合は、口腔内、食道、胃の上部での新鮮な出血が考えられます。口腔内の外傷、食道炎、急性胃炎、胃潰瘍などが原因として挙げられます。特に異物誤飲により食道や胃が損傷を受けた場合は、大量の出血を伴うことがあり非常に危険です。

黒っぽい血液や茶色の嘔吐物(コーヒー残渣様)の場合は、胃や十二指腸での出血が胃酸により変色したものと考えられます。胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃腫瘍などが原因となることが多く、慢性的な出血により貧血を起こすこともあります。

血液を含んだ嘔吐は、量の多少に関わらず重篤な疾患のサインである可能性が高いため、速やかな動物病院での診察が必要です。出血量が多い場合は生命に関わることもあるため、緊急対応が求められます。

頻繁に吐く・毎日吐く場合

正常な猫でも時々は嘔吐することがありますが、毎日のように吐く、週に何度も吐くといった頻繁な嘔吐は異常な状態と考えられます。このような慢性的な嘔吐の背景には様々な疾患が隠れている可能性があります。

慢性胃炎や炎症性腸疾患(IBD)は、長期間にわたる消化管の炎症により持続的な嘔吐を引き起こします。これらの疾患では嘔吐と同時に下痢、体重減少、毛艶の悪化などの症状も見られることが多く、栄養状態の悪化により全身の健康状態に影響を与えることがあります。

寄生虫感染も慢性的な嘔吐の原因となります。回虫、条虫、コクシジウムなどの寄生虫は消化管に寄生して炎症を起こし、嘔吐や下痢を引き起こします。特に子猫や免疫力の低下した猫では寄生虫による症状が重篤になりやすいため注意が必要です。

全身性の疾患による嘔吐も頻繁な嘔吐の原因となります。慢性腎不全、肝疾患、甲状腺機能亢進症、糖尿病などの疾患では、疾患の進行とともに嘔吐の頻度が増加する傾向があります。これらの疾患は早期発見・早期治療が重要であるため、定期的な健康診断と血液検査が推奨されます。

吐いて食欲がない・元気がない場合

嘔吐と同時に食欲不振や元気消失が見られる場合は、単純な毛玉や食べすぎによる嘔吐ではなく、何らかの疾患が関与している可能性が高いと考えられます。これらの症状は猫の体調不良を示す重要なサインであり、早急な対応が必要です。

急性胃腸炎では突然の嘔吐とともに食欲不振、元気消失、下痢などの症状が見られます。細菌やウイルス感染、食中毒、ストレスなどが原因となり、重篤な場合は脱水や電解質異常を起こすことがあります。

中毒による症状でも嘔吐と同時に食欲不振や元気消失が急激に現れます。特に植物や化学物質による中毒では、摂取後短時間で症状が現れることが多く、神経症状や呼吸困難などの重篤な症状を併発することもあります。

全身性疾患の急性増悪でも同様の症状が見られます。慢性腎不全の急性増悪、糖尿病性ケトアシドーシス、肝性脳症などでは嘔吐と同時に重篤な全身症状が現れ、集中的な治療が必要となります。

子猫や高齢猫、基礎疾患のある猫では、症状の進行が速く重篤化しやすいため、特に注意深い観察と迅速な対応が求められます。

動物病院を受診すべきタイミング

猫の嘔吐において、動物病院への受診タイミングを適切に判断することは、愛猫の健康を守る上で非常に重要です。軽度な嘔吐と重篤な疾患のサインを見分け、適切な時期に専門的な診察を受けることで、疾患の早期発見・早期治療につながります。

吐く回数が多い場合の対応

1日に何度も嘔吐を繰り返す場合や、数日間にわたって嘔吐が続く場合は、単純な毛玉や食べすぎによるものではなく、何らかの疾患が関与している可能性が高くなります。

短時間で複数回の嘔吐が見られる場合、特に空嘔吐(吐こうとするが何も出ない状態)を繰り返す場合は、腸閉塞や重篤な中毒の可能性があり緊急性が高いと判断されます。このような状態では脱水や電解質異常も急速に進行するため、一刻も早い治療が必要です。

また、3日以上連続して嘔吐が見られる場合も動物病院での診察を受けるべきタイミングです。慢性的な嘔吐の背景には炎症性腸疾患、寄生虫感染、全身性疾患などが隠れている可能性があり、詳しい検査により原因を特定する必要があります。

毛玉による嘔吐であっても、通常の頻度を明らかに超えている場合(週に何度も毛玉を吐く)は、毛球症や消化管の機能低下などの問題が考えられるため、獣医師に相談することをお勧めします。

血液や異常な色の嘔吐物が見られる場合

血液が混じった嘔吐物や黒色の嘔吐物(消化された血液)が見られる場合は、量の多少に関わらず緊急性が高い症状と判断されます。これらは消化管での出血を示しており、胃潰瘍、腫瘍、異物による損傷などの重篤な疾患の可能性があります。

鮮血が多量に混じっている場合は大量出血の危険性があり、生命に関わることもあるため、可能な限り速やかに動物病院へ搬送する必要があります。搬送時は猫を安静に保ち、吐いた物のサンプルがあれば一緒に持参すると診断の助けとなります。

また、緑色の嘔吐物が見られる場合も注意が必要です。これは胆汁の逆流や腸閉塞のサインである可能性があり、特に腹痛や排便停止を伴う場合は緊急手術が必要となることもあります。

全身症状を伴う場合

嘔吐と同時に他の症状が現れる場合は、局所的な消化器の問題ではなく、全身性の疾患や重篤な状態が疑われるため、速やかな受診が必要です。

発熱を伴う嘔吐は感染症や炎症性疾患のサインです。猫の正常体温は38〜39.2℃程度ですが、39.5℃以上の発熱が見られる場合は細菌感染、ウイルス感染、または重篤な炎症が起こっている可能性があります。特に食欲不振や元気消失を併発している場合は、敗血症などの生命に関わる状態に進行する危険性もあります。

下痢を伴う嘔吐も重要なサインです。上部消化管(胃・十二指腸)と下部消化管(小腸・大腸)の両方に問題が生じていることを示しており、脱水や電解質異常のリスクが高くなります。特に血便や粘液便を伴う場合は、炎症性腸疾患や感染性腸炎の可能性があり、集中的な治療が必要となることがあります。

呼吸困難や開口呼吸が見られる場合は非常に危険な状態です。これは重度の脱水、ショック状態、または中毒による神経症状の可能性があり、緊急性が極めて高いと判断されます。このような症状が見られた場合は、一刻の猶予もなく動物病院へ搬送する必要があります。

神経症状(けいれん、意識障害、運動失調)を伴う嘔吐は中毒や重篤な代謝異常のサインです。特に化学物質や植物による中毒、糖尿病性ケトアシドーシス、肝性脳症などでは、早急な集中治療が生命を救う鍵となります。

特別な注意が必要な年齢・状態

子猫(6ヶ月未満)が嘔吐を示す場合は、成猫以上に慎重な対応が必要です。子猫は成猫と比べて脱水や低血糖を起こしやすく、症状の進行も速いため、軽度に見える嘔吐でも急速に重篤化する可能性があります。特に生後3ヶ月未満の子猫では、半日程度の絶食でも低血糖を起こすことがあるため、嘔吐により食事が摂れない状態が続く場合は緊急性が高いと判断されます。

高齢猫(7歳以上)も特別な注意が必要です。加齢により臓器機能が低下しているため、嘔吐の背景に腎不全、肝疾患、甲状腺機能亢進症、腫瘍などの重篤な疾患が隠れている可能性が高くなります。また、基礎疾患により体力や免疫力が低下していることが多いため、症状が急速に悪化することがあります。

妊娠中の猫が嘔吐を示す場合も慎重な対応が求められます。妊娠初期にはつわりのような生理的な嘔吐が見られることもありますが、妊娠後期の嘔吐は妊娠中毒症や胎児への影響が懸念されるため、獣医師の診察を受けることが重要です。

基礎疾患(糖尿病、腎疾患、心疾患など)を持つ猫では、嘔吐により基礎疾患が悪化する可能性があります。特に糖尿病の猫では嘔吐により食事が摂れなくなると低血糖やケトアシドーシスのリスクが高まるため、早めの対応が必要です。

様子観察と受診のバランス

すべての嘔吐が緊急性を要するわけではありませんが、適切な判断のためには症状の詳細な観察が重要です。嘔吐の頻度、性状、量、タイミング、併発症状などを記録し、猫の全体的な健康状態を総合的に評価することが必要です。

明らかに毛玉による嘔吐で、吐いた後も元気で食欲があり、他に症状がない場合は、しばらく様子を見ても問題ないことが多いです。ただし、毛玉の頻度が異常に多い場合は毛玉症や消化機能の低下が考えられるため、予防的な対策について獣医師に相談することをお勧めします。

一方、原因が不明な嘔吐、特に食事に関係なく起こる嘔吐や夜間・早朝の嘔吐は、何らかの疾患が関与している可能性が高いため、1〜2日様子を見ても改善しない場合は受診を検討すべきです。

迷った場合は、電話で動物病院に相談することも有効です。多くの動物病院では電話での相談を受け付けており、症状の緊急性について専門的なアドバイスを受けることができます。

家庭でできる予防・ケア

猫の嘔吐を完全に防ぐことは困難ですが、日常的なケアや環境整備により嘔吐のリスクを軽減することは可能です。特に毛玉や食事関連の嘔吐については、適切な予防策により大幅に減らすことができます。

毛玉対策の重要性

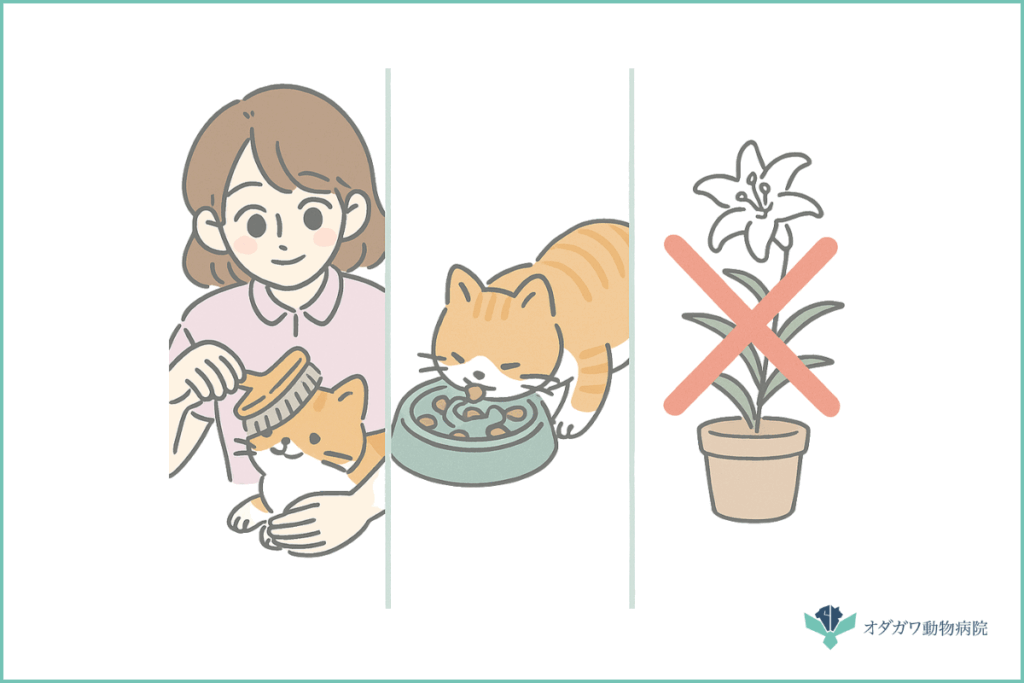

毛玉による嘔吐は最も一般的であると同時に、最も予防しやすい嘔吐でもあります。効果的な毛玉対策には複数のアプローチがあり、これらを組み合わせることでより高い効果が期待できます。

定期的なブラッシングは毛玉予防の基本です。毎日のブラッシングにより、猫が自分で舐めて飲み込む前に余分な毛を除去することができます。短毛種では週に2〜3回、長毛種では毎日のブラッシングが理想的です。換毛期である春と秋には、普段より頻繁なブラッシングが効果的です。

ブラッシングの際は、猫用の専用ブラシを使用し、毛の流れに沿って優しく行います。無理に引っ張ったり強くこすったりすると皮膚を傷つける可能性があるため注意が必要です。また、ブラッシングを嫌がる猫には、短時間から始めて徐々に慣らしていくことが重要です。

毛玉ケア用のフードやサプリメントも効果的です。これらの製品には毛玉の形成を抑制し、消化管での通過を促進する成分が含まれています。食物繊維、オメガ3脂肪酸、消化酵素などが配合されており、定期的な摂取により毛玉の排出を促進します。

毛玉除去用のペーストやジェルも市販されており、週に1〜2回程度与えることで毛玉の予防効果が期待できます。これらの製品は美味しい味付けがされていることが多く、多くの猫が喜んで摂取します。

食事管理と早食い防止

食べすぎや早食いによる嘔吐は、食事の与え方を工夫することで大幅に改善することができます。適切な食事管理は嘔吐予防だけでなく、肥満防止や消化器の健康維持にも寄与します。

食事回数の調整は非常に効果的です。1日の食事を2〜3回に分けて与えることで、1回あたりの食事量を減らし、胃への負担を軽減できます。特に早食いの傾向がある猫では、少量頻回の食事により嘔吐の頻度を大幅に減らすことができます。

早食い防止用のフードボウルを使用することも有効です。これらのボウルには凹凸や仕切りが設けられており、猫がゆっくりと食べるように設計されています。また、パズルフィーダーや知育玩具型のフィーダーを使用することで、食事を楽しみながら早食いを防ぐことができます。

フードの粒の大きさも重要な要素です。小さすぎる粒は丸呑みしやすく早食いの原因となるため、適度な大きさの粒を選ぶことが推奨されます。また、ウェットフードとドライフードを組み合わせることで、食事の満足感を高めながら早食いを防ぐことも可能です。

複数の猫を飼っている場合は、食事の場所を分けることが重要です。他の猫に取られる心配がなくなることで、焦って食べる必要がなくなり、自然とゆっくりと食事を摂るようになります。

フード変更時の注意点

新しいフードへの切り替えは、消化器への負担を最小限に抑えるため、段階的に行うことが重要です。急激なフード変更は消化不良や嘔吐の原因となるだけでなく、猫にとってストレスともなります。

理想的なフード切り替えスケジュールは7〜10日間かけて行うことです。最初の2〜3日は新しいフードを25%、従来のフードを75%の割合で混合し、その後3〜4日間は新しいフードを50%に増やし、さらに2〜3日間は新しいフードを75%まで増やし、最終的に100%新しいフードに切り替えます。

フード変更期間中は猫の体調を注意深く観察し、嘔吐や下痢、食欲不振などの症状が見られた場合は変更のペースを遅くするか、一時的に従来のフードに戻すことも必要です。

新しいフードの選択においては、猫の年齢、健康状態、好みに適したものを選ぶことが重要です。子猫用、成猫用、シニア用など年齢に応じたフードを選び、アレルギーや消化不良の既往がある場合は、それらに配慮した特別療法食を検討することも必要です。

獣医師厳選のペット用品はこちら↓

環境整備と危険物の除去

猫の生活環境から嘔吐の原因となる危険な物質を除去することは、予防において非常に重要です。特に誤飲や中毒による嘔吐は生命に関わることもあるため、徹底した環境管理が求められます。

有毒植物の除去は最優先事項です。室内で栽培している観葉植物の中に猫にとって有毒なものがないか確認し、危険な植物は猫の手の届かない場所に移動するか、完全に除去することが重要です。ユリ科植物、ツツジ科植物、ポトス、ディフェンバキアなどは特に毒性が強いため注意が必要です。

小さな物や紐状の物も誤飲の危険があるため、猫の手の届かない場所に保管することが重要です。ヘアゴム、輪ゴム、糸、針、ボタン、アクセサリーなどは特に注意が必要で、遊んでいるうちに飲み込んでしまう可能性があります。

化学物質の管理も重要です。洗剤、漂白剤、殺虫剤、化粧品、薬品などは必ずロックできる戸棚に保管し、猫がアクセスできないようにします。また、使用後は速やかに片付け、床に飛散した化学物質はすぐに清拭することが必要です。

人間用の食べ物や薬品も注意が必要です。チョコレート、玉ねぎ、ニンニク、レーズン、アルコール、カフェインなど猫にとって有毒な食品を猫の手の届く場所に置かないよう注意します。また、人間用の薬は猫にとって非常に危険なものが多いため、厳重に管理する必要があります。

ストレス管理

ストレスも猫の嘔吐の重要な原因の一つです。慢性的なストレスは消化器機能に悪影響を与え、胃炎や食欲不振、嘔吐を引き起こすことがあります。適切なストレス管理により、これらの症状を予防することができます。

環境の安定化はストレス軽減の基本です。猫は環境の変化に敏感な動物であるため、生活環境を可能な限り一定に保つことが重要です。フードボウルや水入れ、トイレの位置を頻繁に変えない、新しい家具や物を急に導入しないなどの配慮が必要です。

適切な隠れ家の提供も重要です。猫は安心できる場所を必要とする動物であるため、静かで落ち着ける隠れ家を複数用意することでストレスを軽減できます。キャットタワー、猫用ベッド、段ボール箱などを活用し、猫が自由に選択できる環境を整えます。

複数の猫を飼っている場合は、それぞれの猫が十分なスペースとリソース(食事場所、水入れ、トイレ、休息場所)を確保できるよう配慮が必要です。猫同士の競争やストレスを避けるため、猫の数より多いトイレを設置し、食事場所も分けることが推奨されます。

定期的な遊びと運動もストレス解消に効果的です。適度な運動は身体的な健康だけでなく精神的な健康にも寄与し、ストレス性の消化器症状を予防する効果があります。猫の年齢や体力に応じた遊びを提供し、狩猟本能を満たすような遊びを取り入れることが重要です。

まとめ:猫が吐いたら、まずは様子観察と病院相談を

猫の嘔吐は多様な原因によって引き起こされる症状であり、生理的な現象から重篤な疾患のサインまで幅広い可能性があります。愛猫の健康を守るためには、嘔吐の原因を正しく理解し、適切なタイミングで専門的な診察を受けることが重要です。

生理的嘔吐と病的嘔吐の判断

毛玉による嘔吐や一時的な食べすぎによる嘔吐は、多くの場合生理的な現象であり過度に心配する必要はありません。これらの嘔吐は月に数回程度の頻度で、吐いた後も元気で食欲があり、明らかな原因(毛玉、未消化のフード)が確認できることが特徴です。

一方、頻繁な嘔吐、血液を含む嘔吐、全身症状を伴う嘔吐は病的な嘔吐と考えられ、速やかな動物病院での診察が必要です。特に元気消失や食欲不振を伴う場合は、重篤な疾患が隠れている可能性が高いため注意が必要です。

早期発見・早期治療の重要性

猫の多くの疾患は早期発見・早期治療により良好な予後が期待できます。慢性腎不全、甲状腺機能亢進症、炎症性腸疾患などの全身性疾患は、初期症状として嘔吐が現れることがあるため、異常な嘔吐を見逃さないことが重要です。

定期的な健康診断と血液検査により、無症状の段階で疾患を発見できることも多く、特に7歳以上の猫では年に1〜2回の健康診断が推奨されます。嘔吐以外にも多飲多尿、体重減少、食欲の変化などの症状にも注意を払い、総合的な健康状態の評価を行うことが大切です。

予防的ケアの継続

日常的な予防ケアにより、嘔吐のリスクを大幅に軽減することができます。定期的なブラッシングによる毛玉予防、適切な食事管理、安全な環境の整備、ストレス管理などを継続的に行うことで、愛猫の健康維持に大きく寄与します。

これらの予防策は嘔吐予防だけでなく、猫の全般的な健康状態の改善にもつながります。健康的な生活習慣は免疫力の向上や疾患予防にも効果的であり、愛猫の長期的な健康と幸福に不可欠です。

専門家との連携

猫の健康管理において、かかりつけの動物病院との良好な関係を築くことは非常に重要です。定期的な受診により猫の平常時の状態を把握してもらい、異常が生じた際に適切な判断とアドバイスを受けることができます。

嘔吐に限らず、猫の健康について疑問や不安がある場合は、遠慮なく動物病院に相談することをお勧めします。電話での相談も可能な場合が多く、緊急性の判断や自宅でのケア方法について専門的なアドバイスを受けることができます。

愛猫が嘔吐した際は、慌てずに症状を注意深く観察し、必要に応じて記録を取り、適切なタイミングで専門家に相談することが最も重要です。正しい知識と適切な対応により、愛猫の健康を守り、長く幸せな時間を共に過ごすことができるでしょう。

猫の嘔吐は決して珍しい症状ではありませんが、背景に潜む可能性のある疾患を見落とさないよう、常に愛猫の健康状態に注意を払い、変化があれば迅速に対応することが、責任ある飼い主としての大切な役割です。