「うちの子、時々スキップみたいな歩き方をする」「後ろ足を不自然にケンケンすることがある」。そんな愛犬の仕草に気付いたことはありませんか?もしかしたら、それは「パテラ」のサインかもしれません。

パテラとは、正式名称を「膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)」といい、犬の後ろ足にある膝のお皿(膝蓋骨)が、本来あるべき位置からずれてしまう病気です。ラテン語で「小さなお皿」を意味する「Patella」が、そのまま病名として広く使われています。

特に、トイ・プードルやチワワ、ポメラニアンといった小型犬において、最も頻繁に見られる関節疾患の一つとして知られています。生まれつき膝の構造に問題を抱えていることが多く、遺伝的な要因が大きく関わっていると考えられています。

しかし、パテラは単なる「歩き方のクセ」ではありません。放置すれば症状は悪化し、関節炎や骨の変形、さらには靭帯の断裂といった、より深刻な事態を引き起こす可能性があります。最悪の場合、歩行が困難になることも少なくありません。

この記事では、パテラ(膝蓋骨脱臼)という病気について、その原因から症状、最新の治療法、そしてご家庭でできる予防策まで、網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。独自性を出すために、実際の症例も交えながら、飼い主様が抱えるであろう疑問や不安に寄り添い、愛犬の健康な足を守るための知識をお届けします。大切な家族である愛犬がいつまでも元気に走り回れるように、まずはパテラについて正しく理解することから始めましょう。

1. 膝蓋骨の構造と脱臼のメカニズム

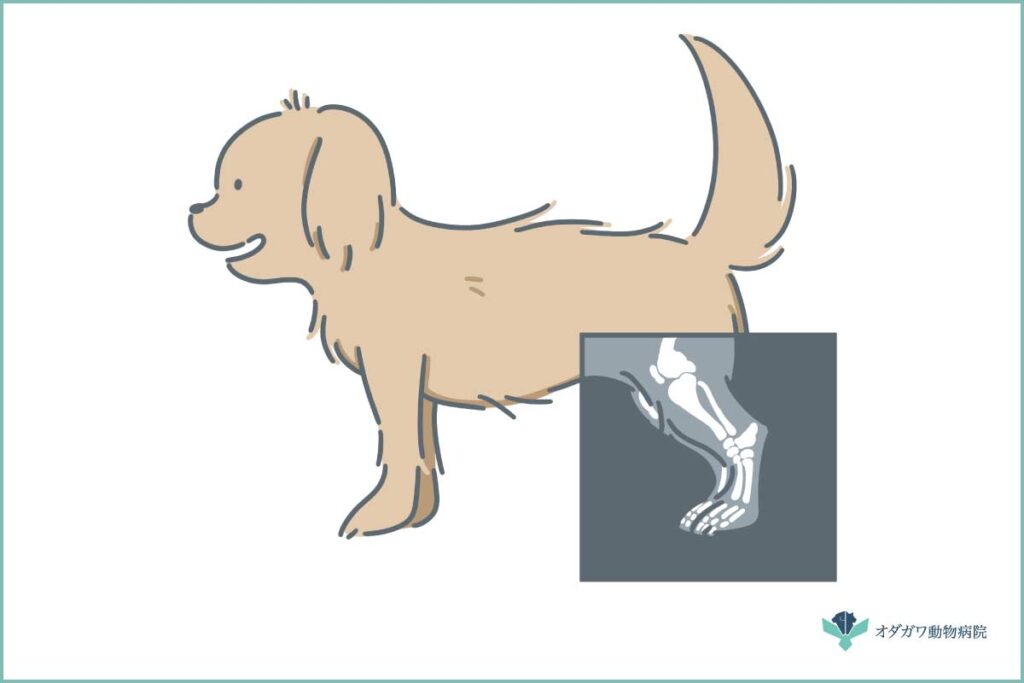

パテラを理解するためには、まず膝の構造を知ることが重要です。犬の後ろ足の膝関節は、人間と同じように、太ももの骨である「大腿骨(だいたいこつ)」と、すねの骨である「脛骨(けいこつ)」、そしてその間にあるお皿「膝蓋骨(しつがいこつ)」で構成されています。

膝蓋骨は、大腿四頭筋という太ももの前側にある大きな筋肉の力を、脛骨に効率よく伝えるための滑車のような役割を担っています。この膝蓋骨は、大腿骨の先端にある「滑車溝(かっしゃこう)」と呼ばれる溝にはまり込む形で収まっており、膝の曲げ伸ばしに合わせて、この溝の中をスムーズに上下にスライドします。この正常な動きによって、犬は滑らかに歩いたり走ったりすることができるのです。

なぜ脱臼が起こるのか?

では、なぜ脱臼が起きてしまうのでしょうか。

脱臼とは、この膝蓋骨が滑車溝から外れてしまう状態を指します。脱臼には、膝の内側に外れる「内方脱臼」と、外側に外れる「外方脱臼」、そして稀に両方向に外れるケースがあります。日本の小型犬で圧倒的に多いのは、この「内方脱臼」です。

脱臼が起こる根本的な原因は、多くの場合、生まれつき(先天的)の骨格の形成不全にあります。具体的には、以下のような要因が複雑に絡み合って発生します。

・滑車溝が浅い

膝蓋骨が収まるべき溝が浅いため、少しの力で簡単に乗り越えて外れてしまいます。これはパテラの最も一般的な原因です。

・大腿骨や脛骨の変形

太ももやすねの骨が曲がっていると、大腿四頭筋から膝蓋骨、そして脛骨へとつながるラインが直線にならず、常に内側もしくは外側に引っ張られる力がかかり、脱臼しやすくなります。

・筋肉や靭帯の異常

膝蓋骨を支える靭帯や筋肉のバランスが悪いことも、脱臼を引き起こす一因となります。

これらの構造的な問題があると、歩行やジャンプといった日常的な動作の際に膝蓋骨が滑車溝から外れ、脱臼を繰り返すようになります。最初は時々外れる程度でも、脱臼を繰り返すうちに、滑車溝の縁が摩耗してさらに浅くなったり、周囲の骨が変形したりと、状態はどんどん悪化していくのです。これが、パテラが進行性の病気であると言われる所以です。

2. 好発犬種と発症年齢|トイプードル/チワワなど小型犬に多い理由

パテラは、特定の犬種に発症が集中する傾向が非常に強い病気です。特に、以下のような小型犬種で好発します。

・トイ・プードル

・チワワ

・ポメラニアン

・ヨークシャー・テリア

・マルチーズ

・シーズー

・パピヨン

これらの犬種は、遺伝的に滑車溝が浅い、足の骨が曲がっているといった骨格の形成異常を持って生まれてくることが多く、パテラの素因となりやすいのです。もちろん、柴犬やフレンチ・ブルドッグなどの中型犬や、稀に大型犬でも見られますが、その発生頻度は小型犬に比べて圧倒的に低くなります。

パテラは、その原因によって「先天性」と「後天性」に大別されます。

先天性パテラ

圧倒的多数を占めるのが、この先天性パテラです。前述の通り、生まれつきの骨格の異常が原因で発症します。多くの場合、生後数ヶ月の若い時期から症状が見られ始め、1歳になる頃には診断が確定することがほとんどです。初期症状は非常に軽微なことが多く、飼い主が気づかないうちに進行しているケースも少なくありません。

後天性パテラ

一方、後天性パテラは、交通事故や高い場所からの落下といった強い外傷によって、膝に大きなダメージが加わることで発症します。この場合、膝蓋骨を支える靭帯が断裂したり、骨が折れたりすることで、正常だった膝蓋骨が脱臼してしまいます。犬種や年齢に関係なく、どんな犬にも起こりうるのが特徴です。

しかし、実際には、もともと軽度の先天的な素因を持っていた犬が、軽い打撲や捻挫をきっかけに症状が顕在化し、後天的な要因で診断されるというケースも多く見られます。

3. 症状とグレード分類(Ⅰ〜Ⅳ)の目安|手術が必要なサイン

パテラの症状は、その重症度によって大きく異なります。獣医療では、脱臼の状態を客観的に評価するために、国際的に用いられる「グレード分類」という指標を使います。グレードはⅠからⅣまでの4段階に分けられ、数字が大きくなるほど重症度が高いことを示します。

グレードⅠ(軽度)

状態

膝蓋骨は普段は正常な位置にありますが、獣医師が指で押すと脱臼します。しかし、指を離したり、犬が足を伸ばしたりすると自然に元の位置に戻ります(整復)。

症状

ほとんど無症状か、ごく稀に歩行中に一瞬だけ足を挙げる(スキップする)程度です。痛みもほとんどありません。飼い主様が異常に気付くことは難しいかもしれません。

グレードⅡ(中等度)

状態

膝蓋骨が時々、自然に脱臼します。脱臼したままになることもありますが、足を曲げ伸ばししたり、手で整復したりすると元の位置に戻ります。

症状

「スキップ」や「ケンケン」といった、後ろ足を浮かせて歩く特徴的な歩様が頻繁に見られるようになります。脱臼した瞬間に「キャン!」と鳴くこともあります。このグレードから、飼い主様が「何かおかしい」と気付き始めることが多いです。

【症例1:グレードⅡと診断されたポメラニアンのケース】

犬の情報

ポン太くん(仮名)、ポメラニアン、2歳、オス

主訴

1ヶ月ほど前から、散歩中に時々右後ろ足をケンケンするように歩くことがある。普段は元気に走り回っており、食欲も変わらない。

診断

触診にて、右後肢の膝蓋骨が容易に内方へ脱臼し、足を伸ばすと整復されることを確認。レントゲン検査では骨の変形は軽度であったが、滑車溝が浅いことが判明。グレードⅡの膝蓋骨内方脱臼と診断。

治療方針

症状が常時出ているわけではなく、痛みも強くないため、まずは保存療法を選択。体重管理の徹底、滑りにくい床材への変更、ジャンプや激しい運動の制限といった生活指導に加え、関節の健康をサポートするサプリメントの投与を開始。定期的な診察で進行度をチェックしていくことになった。

グレードⅢ(重度)

状態

膝蓋骨は常に脱臼したままの状態です。指で押せば一時的に整復できますが、すぐにまた脱臼してしまいます。

症状

足を挙げたままだったり、腰をかがめて内股で歩く「モンローウォーク」のような特徴的な歩き方をしたりします。脱臼が常態化するため、骨の変形(脛骨の内旋や大腿骨の湾曲)が進行し始めます。慢性的な痛みや違和感を伴うため、運動を嫌がるようになります。

グレードⅣ(最重度)

状態

膝蓋骨は常に脱臼しており、指で押しても整復することができません。

症状

脛骨が大きく内側に捻じれるなど、重度の骨の変形を伴います。膝をほとんど曲げることができなくなり、しゃがんだような姿勢(クラウチング)で歩いたり、ほとんどその足を使わなくなったりします。この段階になると、多くの場合、前十字靭帯の断裂など、他の合併症を引き起こしている可能性も高くなります。

このように、グレードが上がるにつれて症状は深刻化し、治療も困難になります。軽度のうちに対処することが、愛犬の足を守る上で非常に重要です。

4. 診断方法|触診・歩様評価・レントゲンでの判断

愛犬にパテラが疑われる症状が見られた場合、動物病院では以下のような検査を行って診断を確定します。

1. 問診

まずは飼い主様から、いつからどのような症状が見られるか、歩き方の異常の頻度、生活環境(フローリングか、ソファなどから飛び降りるかなど)、過去の怪我の有無などを詳しくヒアリングします。この情報は、診断の重要な手がかりとなります。

2. 視診・歩行検査

待合室や診察室での歩き方を観察し、スキップやケンケン、足の着き方、姿勢などに異常がないかを確認します。

3. 触診(徒手検査)

診断において最も重要な検査です。獣医師が犬を立たせた状態や横に寝かせた状態で、膝関節を丁寧に触診します。膝蓋骨を指で直接触り、内外に押すことで、脱臼するかどうか、脱臼した場合に自然に戻るか(整復可能か)、整復が困難かなどを確認します。この触診によって、パテラの有無とグレードの一次的な評価を行います。また、触診時に痛みや嫌がる様子がないか、関節の腫れや骨の変形がないかなども同時に確認します。

4. X線(レントゲン)検査

触診でパテラが強く疑われた場合、確定診断と重症度の詳細な評価のためにX線検査を行います。X線検査では、以下の点を確認します。

膝蓋骨の位置

脱臼しているかどうかを画像で客観的に確認します。

骨の変形

大腿骨や脛骨の曲がり具合、滑車溝の深さなどを評価します。グレードⅢ以上では、骨の変形が顕著に見られることがあります。

関節炎の有無

脱臼が慢性化すると、関節内に炎症が起こり、骨棘(こつきょく)と呼ばれるトゲのようなものが形成されることがあります。X線で関節炎の進行度を評価します。

他の疾患との鑑別

股関節形成不全や前十字靭帯断裂など、他の足の病気が隠れていないかを確認します。

これらの検査結果を総合的に判断し、パテラのグレードを最終的に診断し、それぞれの犬に合った最適な治療方針を決定していきます。

5. 治療法の選び方|保存療法(内科)と外科手術(滑車造溝術/脛骨粗面転位術 ほか)

パテラの治療法は、大きく「保存療法(内科的治療)」と「外科的治療(手術)」の2つに分けられます。どちらの治療法を選択するかは、犬の年齢、パテラのグレード、症状の重さ、骨の変形の程度、そして飼い主様の考え方などを総合的に考慮して決定されます。

5.1 保存療法(内科的治療)

保存療法は、手術をせずに症状の緩和と進行の抑制を目指す治療法です。主に、症状が軽微なグレードⅠ〜Ⅱの犬や、高齢や他の病気のために手術が難しい犬に対して選択されます。

・体重管理

最も重要かつ効果的な治療法です。体重が増えると、その分だけ膝への負担が大きくなり、脱臼しやすくなったり痛みが悪化したりします。適正体重を維持、あるいは肥満の場合は減量することで、膝への負担を劇的に軽減できます。獣医師と相談しながら、適切な食事管理と運動計画を立てましょう。

・生活環境の整備

滑り止め対策

フローリングなどの滑りやすい床は、踏ん張る際に膝に大きな負担をかけます。滑り止めのマットやカーペットを敷く、あるいは滑り止め効果のあるワックスを塗るなどの対策が非常に有効です。

段差の解消

ソファやベッドへの乗り降り、階段の上り下りは膝に大きな負担をかけます。ペット用のスロープやステップを設置して、ジャンプをさせない環境を作りましょう。

・運動制限

急なダッシュやストップ、ジャンプ、回転運動など、膝に捻りが加わるような激しい運動は避けるべきです。

散歩は、コンクリートのような硬い地面よりも、土や芝生の上をゆっくりと、一定のペースで歩くのが理想です。

・足裏のケア

足裏の毛が伸びていると、肉球が隠れて滑りやすくなります。定期的にカットし、肉球がしっかりと地面を捉えられるようにしましょう。爪が伸びすぎているのも、正しい歩き方を妨げる原因になるため、こまめな爪切りも重要です。

・薬物療法・サプリメント

消炎鎮痛剤(NSAIDs)

脱臼によって痛みや炎症が強い場合に、一時的に使用します。症状を和らげる効果はありますが、根本的な治療ではないため、漫然と使用し続けることは避けるべきです。

関節サプリメント

グルコサミンやコンドロイチン、コラーゲン、オメガ3脂肪酸などが含まれるサプリメントは、関節軟骨の保護や炎症の緩和に役立つとされています。即効性はありませんが、長期的に継続することで、関節の健康維持をサポートする効果が期待できます。

・補助療法

レーザー治療

痛みの緩和や血行促進、炎症抑制の効果が期待できる治療法です。

リハビリテーション

水中トレッドミルなど、膝に負担をかけずに筋力を維持・強化するリハビリも有効です。専門の施設で理学療法士の指導のもと行います。

5.2 外科的治療(手術)

保存療法で症状の改善が見られない場合や、グレードⅢ〜Ⅳのように骨の変形を伴い、常に痛みや歩行困難がある場合には、外科手術が推奨されます。特に、成長期の若い犬でグレードが高い場合は、骨の変形が進行する前に手術を行うことで、将来的なQOL(生活の質)を大きく改善できる可能性があります。

手術の目的は、膝蓋骨が滑車溝から外れないように、膝関節の構造を解剖学的に正常な状態に近づけることです。単一の術式で治すというよりは、それぞれの犬の状態に合わせて、複数の術式を組み合わせて行うのが一般的です。

滑車溝形成術(かっしゃこうけいせいじゅつ)

パテラの犬で最も一般的に見られる「浅い滑車溝」を、深く掘り直す手術です。膝蓋骨が安定して収まるための溝を作る、基本的な術式の一つです。

脛骨粗面転位術(けいこつそめんてんいじゅつ)

膝蓋骨は、大腿四頭筋腱を介して脛骨の「脛骨粗面」という部分に付着しています。この付着部が内側にずれている場合、骨の一部を切り取って正しい位置に移動させ、ピンやワイヤーで固定します。これにより、筋肉が膝蓋骨を引っ張る方向を真っ直ぐに矯正します。

内側支帯の解放と外側支帯の縫縮

内方脱臼の場合、膝の内側にある関節包や支帯(膝を支える組織)は縮んで硬くなり、外側の組織は伸びて緩んでしまっています。そこで、硬くなった内側の組織を切って緊張を解き(解放)、緩んだ外側の組織を縫い縮める(縫縮)ことで、膝蓋骨を中央に引き寄せ、バランスを整えます。

これらの手術を組み合わせることで、約90%以上の症例で良好な回復が見られ、多くの犬が痛みなく正常に歩けるようになります。

【症例2:グレードⅢで手術に踏み切ったトイ・プードルのケース】

犬の情報: ココちゃん(仮名)、トイ・プードル、1歳、メス

主訴: 半年ほど前から右後ろ足のケンケンが始まり、徐々に悪化。最近ではほとんど右足を使わず、三本足で歩くことが多い。散歩にも行きたがらない。

診断: 触診にて、右後肢の膝蓋骨が常に内方に脱臼しており、整復してもすぐに外れてしまう状態(グレードⅢ)であることを確認。X線検査では、滑車溝の重度な低形成と、脛骨の軽度な内旋が見られた。

治療方針: まだ1歳と若く、今後の骨の変形の進行や左足への負担、QOLの低下が懸念されるため、飼い主様と相談の上、外科手術を決定。滑車溝形成術、脛骨粗面転位術、および関節包の縫縮を組み合わせた整復手術を実施。

術後経過: 手術は成功。2泊3日の入院後、退院。術後2週間はケージレストで絶対安静とし、その後、徐々にリハビリを開始。術後2ヶ月で、ほぼ正常な歩行が可能になり、今では痛みもなく元気にドッグランを走り回れるまでに回復した。

5.3 治療費用の目安

治療費は、動物病院や犬の大きさ、治療内容によって大きく変動します。あくまで一般的な目安として参考にしてください。

保存療法

診察料・検査料:初診で5,000円〜20,000円程度(X線検査などを含む)

内服薬(消炎鎮痛剤):1〜2週間分で数千円程度

関節サプリメント:1ヶ月分で3,000円〜8,000円程度

レーザー治療など:1回あたり数千円〜

外科的治療(手術)

片足あたり:25万円〜50万円程度

上記金額には、術前検査(血液検査、X線検査など)、麻酔料、手術料、入院費(数日〜1週間程度)、術後の内服薬などが含まれることが一般的です。

病院の設備(CTがあるかなど)、整形外科専門医が執刀するかどうか、使用するインプラントの種類などによって費用は大きく変わります。必ず事前に見積もりを確認しましょう。

治療費は高額になる可能性があるため、万が一に備えてペット保険への加入を検討することも一つの選択肢です。ただし、保険会社やプランによっては、加入前に発症している病気(先天性疾患を含む)は補償対象外となる場合や、補償に上限がある場合がほとんどなので、契約内容をよく確認する必要があります。

6. 術後ケアとリハビリ|再発予防・散歩再開の目安

手術の成功は、術後の適切なケアとリハビリテーションにかかっていると言っても過言ではありません。獣医師の指示を厳守し、焦らず慎重にケアを進めることが、後遺症なく回復するための鍵となります。

入院期間

通常、手術後2〜7日程度の入院が必要です。入院中に、痛みの管理、創部の保護、基本的な動作の確認などを行います。

術後直後〜2週間(絶対安静期)

退院後は、ケージレスト(サークル内での安静)が基本です。自由に歩き回らせると、ボルトが緩んだり、再脱臼したりする危険性があります。

トイレなど、必要最低限の移動以外は安静を徹底します。散歩は禁止です。

エリザベスカラーを装着し、傷口を舐めないように管理します。

術後2週間〜1ヶ月(運動制限期)

抜糸後、獣医師の許可が出たら、ごく短い距離の引き綱での散歩から開始します。

この時期も、ジャンプや階段、滑る床は厳禁です。

術後1ヶ月〜3ヶ月(リハビリ期)

徐々に散歩の距離や時間を延ばしていきます。

獣医師の指導のもと、自宅でできる簡単なリハビリ(関節の曲げ伸ばし運動など)を取り入れることもあります。

水中トレッドミルなどの専門的なリハビリが推奨される場合もあります。

術後3ヶ月以降

骨がしっかりと癒合し、筋肉が回復してくれば、徐々に通常の生活に戻していくことができます。完全に元の運動レベルに戻れるまでには、3〜6ヶ月程度かかるのが一般的です。

手術をしたからといって、すぐに走り回れるわけではありません。この回復期間は、愛犬にとっても飼い主様にとっても我慢の時ですが、将来の健康な足のため、根気強く向き合っていくことが大切です。

7. 予防・ホームケア|体重管理・滑り止め床・段差回避・爪切り/筋力維持

先天的な要因が大きいパテラを完全に予防することは困難です。しかし、発症のリスクを軽減したり、症状の悪化を防いだりするために、日常生活でできるケアは数多くあります。これは、パテラと診断された犬だけでなく、好発犬種のすべての犬にとって重要なことです。

床の滑り対策

保存療法の項目でも触れましたが、これは最も重要な予防策です。フローリングにはカーペットやコルクマットを敷きましょう。犬が頻繁に行き来する場所だけでも対策することが大切です。

ジャンプ・高所からの飛び降り禁止

ソファやベッド、玄関の段差などからの飛び降りは、着地の際に膝に非常に大きな衝撃を与えます。スロープやステップを設置して、ジャンプを習慣にさせないようにしましょう。

抱っこの仕方

抱き上げる際や下ろす際にも注意が必要です。急に持ち上げたり、高い位置からポンと下ろしたりしないようにしましょう。

適正体重の維持

肥満は関節疾患の最大のリスク因子です。子犬の頃から適切な食事管理を心がけ、太らせないように注意しましょう。

適切な運動

膝に負担のかからない適度な運動は、筋力を維持し、関節を安定させるために重要です。硬いアスファルトの上を長時間走らせるよりも、土や芝生の上をゆっくりと歩く散歩が理想的です。

爪と足裏の毛のケア

定期的な爪切りと、足裏の毛のカットを徹底し、滑らないようにしましょう。

定期的な健康診断

特に好発犬種の場合は、症状がなくても定期的に動物病院で膝のチェックをしてもらうと安心です。早期発見・早期対応につながります。

これらの日常的なケアは、パテラだけでなく、他の様々な関節疾患の予防にも繋がります。

8. よくある質問(FAQ)|保険適用/両足手術/サプリの有効性 ほか

飼い主様からよく寄せられる質問についてお答えします。

Q1. 「うちの犬はグレードⅡと診断されました。今のところ元気ですが、手術は必要ですか?」

グレードⅡの場合、手術をすべきかどうかは非常に悩ましい問題です。判断のポイントは、「年齢」「症状の頻度と程度」「骨の変形の有無」「今後の生活スタイル」などです。

痛みがなく、ごくたまにスキップする程度で、体重管理や環境整備などの保存療法で症状がコントロールできている場合は、手術をせずに経過観察を続けることも一つの選択肢です。

しかし、まだ若く(特に1歳未満)、スキップの頻度が増えてきたり、痛みを伴うようになったりした場合は、変形が進行する前に手術を検討した方が良い結果に繋がることも多いです。また、今後ドッグスポーツなどを楽しみたいと考えている場合も、手術が推奨されることがあります。最終的には、かかりつけの獣医師と、手術のメリット・デメリットについて十分に話し合い、愛犬にとって最善の道を選択することが大切です。

Q2. 「関節サプリメントは本当に効果があるのでしょうか?」

関節サプリメントは、医薬品ではなく健康補助食品です。そのため、脱臼を治したり、痛みを劇的に取り除いたりするような即効性や強い効果はありません。しかし、グルコサミンやコンドロイチンといった成分は、関節軟骨の健康を維持し、すり減りを緩やかにするのを助ける働きがあるとされています。また、緑イ貝抽出物やオメガ3脂肪酸には抗炎症作用が期待できます。

サプリメントは、あくまで保存療法の一環、あるいは手術後の関節ケアの一環として、「悪化のスピードを緩やかにする」「関節の健康をサポートする」という目的で用いるものと理解してください。多くの製品がありますが、獣医師に相談し、品質の確かなものを選ぶことをお勧めします。

Q3. 「今は片足だけですが、将来、もう片方の足もパテラになる可能性はありますか?」

はい、その可能性は十分にあります。先天性のパテラの場合、生まれつき両膝に同じような素因(滑車溝が浅いなど)を持っていることがほとんどです。そのため、片足に症状が出て診断された場合、もう片方の足も、程度に差はあれど同様の問題を抱えていることが多いのです。

実際に、片足を手術した後、負担がかかっていた反対側の足の症状が顕在化し、そちらも手術が必要になるケースは少なくありません。臨床的な報告では、片足にパテラと診断された犬の約50%が、両側性であると言われています。そのため、診断時には必ず両足の状態をチェックしてもらい、両方の膝の状態を把握しておくことが重要です。

9. まとめ|早期発見・早期相談の重要性

パテラ(膝蓋骨脱臼)は、特に小型犬の飼い主様にとっては、決して他人事ではない非常に身近な病気です。時々見せる可愛らしい「スキップ」が、実は病気のサインである可能性を、常に心に留めておく必要があります。

重要なのは、軽症だからと安心しきってしまうのではなく、早期に病気を発見し、それがどの程度の重症度なのかを正確に把握することです。グレードⅠやⅡであっても、放置すれば関節炎が進行し、やがては痛みや歩行困難につながる可能性があります。体重管理や生活環境の改善といったご家庭でのケアを徹底するだけでも、症状の悪化を十分に防げるケースも少なくありません。

もし愛犬の歩き方に少しでも異変を感じたら、まずはかかりつけの動物病院に相談してください。そして、より専門的な診断や、手術を含む治療法の選択に迷った際には、整形外科を専門とする獣医師のセカンドオピニオンを聞くことも非常に有益です。専門医は、より多くの症例を経験しており、最新の知見に基づいた多様な選択肢を提示してくれるはずです。

大切な愛犬が、生涯にわたって自分の足で元気に歩き、楽しく走り回れるように。飼い主様の深い愛情と正しい知識が愛犬の足の健康を守る一番の力となります。少しでも不安なことがあれば一度当院までお問い合わせください。