1. 血尿が現れたら放置は危険!

愛猫のトイレ掃除をしていて、いつもと違う色の尿を発見したことはありませんか?特に赤みを帯びた尿や、ピンク色に変色した尿を見つけた時は、飼い主として非常に心配になることでしょう。猫の血尿は、単なる一時的な体調不良ではなく、深刻な病気のサインである可能性が高いのです。

血尿は、泌尿器系の疾患から全身性の病気まで、様々な原因によって引き起こされます。特に猫の場合、尿路系のトラブルは命に関わる緊急事態に発展することがあるため、「様子を見よう」という判断は非常に危険です。

猫は痛みや不調を隠す習性があるため、血尿という明確なサインが現れた時点で、すでに病気がある程度進行している可能性も考えられます。また、オス猫の場合は尿道が細く、結石や炎症による閉塞が起こりやすいという解剖学的特徴があり、完全に排尿できない状態が続くと、数日で命を落とす危険性もあります。

見た目や行動の些細な変化であっても、血尿を伴う場合は迅速な対応が必要です。トイレの回数が増えた、排尿時に鳴き声を上げる、トイレ以外の場所で排尿する、元気がない、食欲が落ちているなどの症状が血尿と併せて見られる場合は、特に注意が必要です。

早期発見・早期治療により、多くの泌尿器疾患は完治や症状の改善が期待できます。この記事では、猫の血尿について詳しく解説し、飼い主として知っておくべき知識と対処法をお伝えします。

2. そもそも「血尿とは?」基本の理解

血尿とは、文字通り尿に血液が混じった状態を指します。しかし、実際に赤い血液が見える場合だけでなく、顕微鏡レベルでしか確認できない微量の血液混入も血尿に含まれます。獣医学的には、肉眼で確認できるものを「肉眼的血尿」、顕微鏡検査で初めて発見されるものを「顕微鏡的血尿」と分類します。

猫の正常な尿は、薄い黄色から濃い黄色を呈しており、透明度も高く、特別な臭いもありません。血尿の場合、尿の見た目に以下のような変化が現れます。

鮮紅色の尿は、新鮮な血液が多量に混入している状態で、膀胱や尿道の急性出血を示唆します。この場合、出血源が下部尿路(膀胱、尿道)にある可能性が高く、膀胱炎や尿道損傷、結石による粘膜の損傷などが考えられます。緊急性が高い状態といえるでしょう。

ピンク色や淡い赤色の尿は、少量の血液混入や、時間が経過した血液を示します。慢性的な膀胱炎や軽度の尿路感染症でよく見られる色調です。しかし、軽い色だからといって安心はできません。継続的な出血は、根本的な疾患の存在を示唆しているからです。

濁った尿や沈殿物を含む尿も注意が必要です。白血球や細菌、結晶成分が混入することで濁りが生じ、感染症や結石症の可能性を示します。時には、血液と膿が同時に混入することで、複雑な色調を呈することもあります。

コーヒー色や茶色の尿は、血液が酸化したり、ヘモグロビンが分解されたりして生じます。上部尿路(腎臓、尿管)からの出血や、溶血性疾患の可能性があります。

重要なのは、尿の色の変化だけでなく、排尿時の猫の様子も併せて観察することです。正常な排尿では、猫は静かに排尿し、特に苦痛を示すことはありません。しかし、血尿を伴う疾患では、排尿時に鳴く、長時間力む、頻繁にトイレに行く、少量ずつしか排尿しないなどの行動変化が見られることがあります。

また、血尿と似た症状として、膀胱内の結晶や細菌による濁りもあります。これらを正確に区別するためには、専門的な尿検査が必要ですが、飼い主としては「いつもと違う」という変化に気づくことが最も重要です。

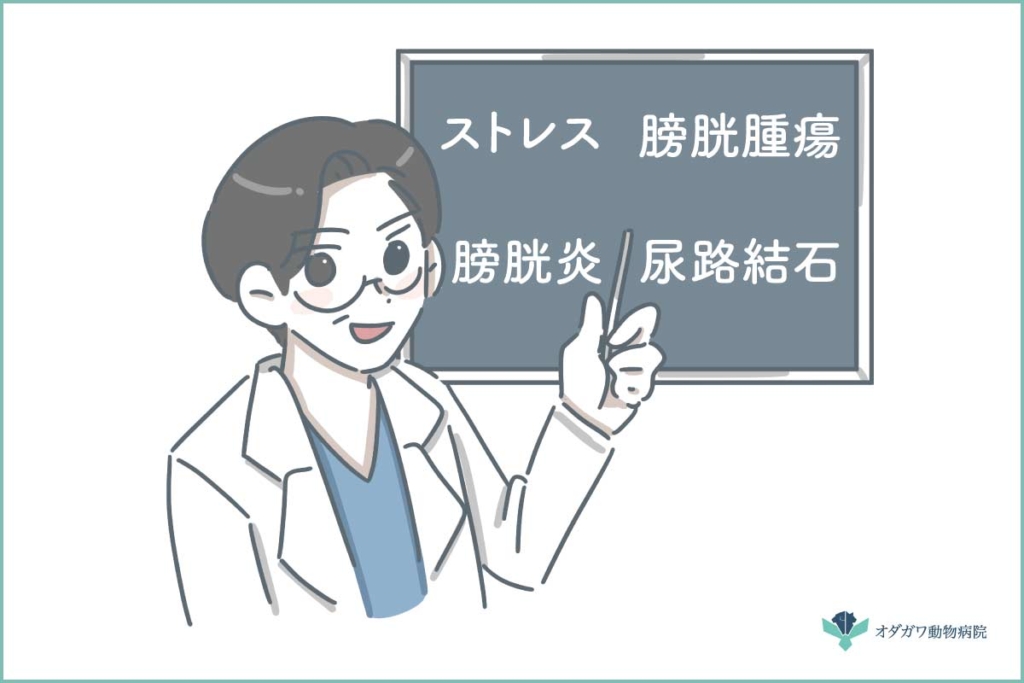

3. 猫に血尿が出る主な原因

膀胱炎(特発性・細菌性)

猫の血尿の原因として最も多いのが膀胱炎です。膀胱炎には大きく分けて「特発性膀胱炎」と「細菌性膀胱炎」があります。

特発性膀胱炎は、猫の下部尿路疾患(FLUTD:Feline Lower Urinary Tract Disease)の一部として位置づけられており、明確な感染や結石などの原因が特定できない膀胱の炎症です。この疾患は非常に高い再発率を示すことが知られており、一度発症した猫の約40-50%が1年以内に再発するという報告もあります。

特発性膀胱炎の診断は、他の原因を除外することによって行われる「除外診断」が基本となります。尿検査で細菌感染が認められず、画像診断で結石や腫瘍が確認されない場合に、特発性膀胱炎と診断されます。この疾患にはストレスが大きく関与していると考えられており、環境の変化、多頭飼い、転居、新しい家族の加入など、様々なストレス要因が発症の引き金となることがあります。

細菌性膀胱炎は、細菌感染によって引き起こされる膀胱の炎症です。大腸菌、ブドウ球菌、腸球菌などが主な起因菌となります。高齢の猫や、糖尿病、腎疾患などの基礎疾患を持つ猫でより多く見られる傾向があります。細菌性膀胱炎の場合、適切な抗生物質による治療により比較的良好な予後が期待できますが、治療が不完全だった場合や、基礎疾患が改善されない場合は慢性化や再発の原因となります。

膀胱炎による血尿の特徴は、排尿時の痛みや不快感による鳴き声、頻尿、少量ずつの排尿、トイレ以外での排尿などの症状を伴うことです。また、尿の臭いが普段より強くなったり、膿のような混濁が見られたりすることもあります。

尿路結石

尿路結石は、腎臓、尿管、膀胱、尿道のいずれかに結石が形成される疾患です。猫の結石はストルバイトとシュウ酸カルシウムが二大タイプで、地域や年代により構成比は変動します。pHや食事・水分摂取が形成に影響するため、検査で型を見極めて治療方針を決めます。

ストルバイト結石は、マグネシウム、アンモニウム、リン酸から構成される結石で、尿のpHがアルカリ性(pH7.0以上)に傾いた時に形成されやすくなります。細菌感染による尿素分解酵素の活性化や、植物性タンパク質の多い食事、水分摂取不足などが形成を促進します。

水分不足は結石形成の重要なリスクファクターです。水分摂取が少ないと尿が濃縮され、ミネラル成分の濃度が高くなり、結晶化しやすい環境が作られます。特に乾燥したキャットフードのみを与えている場合、十分な水分摂取ができていない可能性があります。

尿のpH値も結石形成に大きく影響します。猫の尿pHは食事や代謝により変動し、概ね弱酸性〜中性の範囲で推移します。ストルバイトは中性〜アルカリ側、シュウ酸Caは酸性側で形成されやすいため、pH管理は非常に重要です。アルカリ性に傾くとストルバイト結石が、酸性に傾くとシュウ酸カルシウム結石が形成されやすくなります。

結石による血尿は、結石が尿路粘膜を物理的に刺激・損傷することで生じます。特に小さな結石が移動する際や、大きな結石が尿道に詰まった際に激しい血尿が見られることがあります。オス猫では尿道が細いため、小さな結石でも完全閉塞を起こし、緊急事態となることがあります。

膀胱腫瘍

膀胱腫瘍は猫では比較的稀な疾患ですが、高齢猫では潜在的なリスクとして考慮する必要があります。膀胱の移行上皮癌が最も多く、その他に扁平上皮癌、腺癌、リンパ腫などが報告されています。

膀胱腫瘍による血尿は、腫瘍組織からの出血によって生じます。初期段階では間欠的な血尿として現れることが多く、膀胱炎と区別が困難な場合があります。しかし、抗生物質による治療に反応しない持続的な血尿や、血尿以外に排尿困難、体重減少、食欲不振などの全身症状を伴う場合は、腫瘍の可能性を考慮する必要があります。

診断には超音波検査やCT検査、膀胱鏡検査などが必要で、確定診断には組織生検が必要となります。早期発見により治療選択肢が広がるため、高齢猫の血尿では特に注意深い検査が重要です。

外傷・ストレス・血色素尿など

外傷による血尿は、交通事故、高所からの落下、他の動物との喧嘩などで骨盤骨折や膀胱破裂、尿道損傷が生じた場合に見られます。外傷性の血尿は通常、明らかな受傷機転があり、血尿以外にも歩行困難、腹部膨満、ショック症状などを伴うことが多いです。

ストレスは直接的に血尿を引き起こすことは少ないですが、特発性膀胱炎の発症や悪化に大きく関与します。猫は環境変化に敏感で、引っ越し、新しい家族やペットの加入、飼い主の生活パターンの変化などがストレス源となります。

血色素尿は、血液そのものではなく、血液中のヘモグロビンが尿中に排泄される状態です。溶血性貧血や激しい運動、中毒などが原因となります。真の血尿と区別するためには、尿沈渣検査で赤血球の有無を確認する必要があります。

その他、腎疾患、血液凝固異常、薬剤性の副作用なども血尿の原因となることがあります。正確な診断と適切な治療のためには、獣医師による詳細な検査が不可欠です。

4. このような症状は”緊急”かも

血尿を発見した場合、以下の症状が同時に見られる時は緊急性が高く、直ちに動物病院への受診が必要です。これらの症状は、生命に関わる状態の可能性を示唆しています。

頻尿と排尿困難の組み合わせは、最も注意すべき症状です。猫が頻繁にトイレに行くのに、実際にはほとんど尿が出ていない、または全く出ていない状態は、完全尿道閉塞の可能性があります。この状態では、膀胱に尿が蓄積し続け、腎機能の急激な悪化や膀胱破裂の危険性があります。特にオス猫では、細い尿道に結石や炎症産物が詰まりやすく、24-48時間で命に関わる状態となることがあります。

排尿時の激しい鳴き声や苦痛の表現も緊急事態のサインです。猫が排尿時に大きな声で鳴く、うずくまる、腹部を触られるのを嫌がるなどの行動は、強い痛みや不快感を示しています。これらの症状は、膀胱炎の急性悪化、尿道閉塞、膀胱破裂などの可能性を示唆します。

元気消失と食欲不振が血尿と同時に現れた場合も要注意です。猫が普段より明らかに元気がない、食事を取らない、隠れて出てこないなどの行動は、全身状態の悪化を示します。尿毒症の初期症状や感染症の全身への波及、強い痛みによるストレス反応などが考えられます。

嘔吐や下痢を伴う血尿は、泌尿器疾患が全身に影響を及ぼしている可能性があります。特に腎機能の急激な悪化による尿毒症では、消化器症状が早期に現れることがあります。また、敗血症や重篤な感染症の可能性も考慮する必要があります。

腹部の膨満や硬直が認められる場合は、膀胱破裂や腹腔内出血の可能性があります。猫が腹部を触られるのを極度に嫌がる、腹部が異常に膨らんでいる、腹壁が硬く感じられるなどの症状は、外科的緊急事態の可能性を示唆します。

オス猫の尿道閉塞は特に緊急性の高い状態です。オス猫の尿道は非常に細く、わずかな炎症や小さな結石でも完全閉塞を起こします。完全閉塞が起こると、尿が全く排泄されず、血液中の老廃物濃度が急激に上昇し、高カリウム血症による心停止のリスクもあります。トイレに何度も行くが尿が出ない、少量の血尿しか出ない、陰茎を頻繁に舐める、落ち着きがないなどの症状が見られたら、即座に動物病院へ搬送する必要があります。

これらの緊急症状が認められた場合、夜間や休日であっても緊急動物病院への受診を検討してください。時間が経過するほど治療が困難になり、予後が悪化する可能性があります。また、症状が軽微に見えても、猫は痛みや不調を隠す習性があるため、血尿という明確なサインが現れた時点で、速やかな獣医師の診察を受けることをお勧めします。

5. 家でできるセルフチェックと初期対応

愛猫の血尿を発見した際、動物病院への受診前に飼い主ができる観察と初期対応について解説します。これらの情報は、獣医師による診断と治療に大変役立ちます。

尿の観察ポイント

尿の色と透明度を詳細に記録しましょう。スマートフォンのカメラで撮影しておくと、獣医師への説明時に有用です。鮮紅色、ピンク色、茶色など、できるだけ正確な色の表現を心がけてください。また、濁りの程度や沈殿物の有無も重要な情報となります。

尿量の変化も重要な観察ポイントです。普段より多い、少ない、全く出ていないなど、可能な限り客観的に評価してください。猫砂の種類によっては、尿量の把握が困難な場合もありますが、猫砂の湿り具合や固まりの大きさから推測することも可能です。

排尿回数の記録を心がけましょう。健康な成猫の排尿回数は1日2-4回程度が正常です。頻尿(1日5回以上)や乏尿(1日1回以下)は、泌尿器疾患の重要なサインです。

行動の観察

排尿時の様子を注意深く観察してください。正常な排尿では、猫は静かに短時間で排尿を完了します。長時間力む、排尿時に鳴く、排尿後も不快そうにするなどの行動は異常のサインです。

トイレの使用パターンの変化も重要です。普段使わない場所での排尿、トイレの出入りが頻繁、トイレ周辺で不安そうにするなどの行動変化を記録してください。

全身の様子も併せて観察しましょう。食欲、水の飲み方、活動性、隠れる行動の有無、グルーミング行動の変化などは、全身状態を評価する重要な指標です。

尿サンプルの採取方法

獣医師による正確な診断のために、清潔な尿サンプルの採取は非常に重要です。理想的な採取方法をご紹介します。

清潔な容器の準備:滅菌された容器が最適ですが、家庭では清潔に洗浄し乾燥させたガラス瓶やプラスチック容器でも代用可能です。採取前に容器を熱湯で洗浄し、自然乾燥させてください。

トイレの清掃:採取前にトイレを完全に清掃し、新しい猫砂に交換します。一時的に猫砂を減らすか、猫砂の代わりにペットシーツやプラスチック製のトレイを使用することで、尿の採取が容易になります。

採取のタイミング:朝一番の尿(起床後最初の排尿)が最も診断価値が高いとされています。夜間に膀胱内で濃縮された尿は、細菌や細胞成分の検出に適しているからです。

採取後の保存:採取した尿は冷蔵保存し、可能な限り早く(理想的には2時間以内、遅くとも6時間以内)動物病院へ持参してください。常温で長時間放置すると、細菌の増殖や細胞の変性により、正確な検査結果が得られなくなります。

初期対応とケア

水分摂取の促進は、泌尿器疾患の管理において基本的かつ重要な対応です。新鮮な水を常に利用できるよう、複数の水入れを設置してください。水の温度を変える、流動性のある水(水道水や噴水式給水器)を提供する、ウェットフードの比率を増やすなどの工夫が効果的です。

トイレ環境の最適化も重要な対応の一つです。トイレは常に清潔に保ち、猫砂は定期的に交換してください。多頭飼いの場合は、頭数プラス1個のトイレを設置することが推奨されます。また、トイレの場所は静かで人の出入りが少ない場所を選び、猫がストレスなく排泄できる環境を整えてください。

ストレスの軽減:環境の変化を最小限に抑え、猫がリラックスできる環境作りを心がけてください。隠れ場所の提供、規則正しい生活リズムの維持、過度な刺激の回避などが効果的です。

食事管理:獣医師の指示がない限り、急激な食事変更は避けてください。ただし、水分摂取量を増やすためにドライフードにお湯を加える、ウェットフードの比率を増やすなどの対応は有効です。

愛猫の健康は足元からもチェックを

血尿の観察と並行して、愛猫の全身の健康チェックも重要です。肉球の異常も見逃せない健康のサインとなることがあります。肉球の色の変化、腫れ、傷、温度の異常などは、血行障害や感染症の可能性を示すことがあります。詳しくは、猫の肉球がカサカサ・赤いのはなぜ?病気との見分け方を解説をご参照ください。

これらの初期対応は、あくまで獣医師による診察と治療を補完するものです。血尿を発見した場合は、これらの対応と並行して、可能な限り早期に専門的な診察を受けることが最も重要です。

6. 専門家による診察時の検査内容

動物病院では、血尿の原因を特定し適切な治療方針を決定するため、複数の検査が系統的に実施されます。これらの検査の目的と内容を理解することで、飼い主として治療により積極的に参加できるでしょう。

問診と身体検査

診察は詳細な問診から始まります。獣医師は血尿の発症時期、持続期間、色の変化、排尿パターンの変化、併発症状、食事内容、生活環境の変化、既往歴などについて詳しく聞き取りを行います。事前に症状の経過を時系列でまとめておくと、診察がスムーズに進行します。

身体検査では、全身状態の評価、腹部の触診、膀胱の大きさや位置の確認、腎臓の触診、体温測定、粘膜色の確認などが行われます。特に腹部の触診では、膀胱の充満度や痛みの有無、腫瘤の存在などを慎重に評価します。

尿検査

尿検査は血尿の診断において最も重要な検査です。複数の項目について詳細な分析が行われます。

尿沈渣検査では、顕微鏡を用いて尿中の赤血球、白血球、上皮細胞、細菌、結晶成分などを詳細に観察します。赤血球の形態や数によって出血の程度や部位を推定でき、白血球の増加は感染や炎症を示唆します。結晶成分の種類と量は、結石形成のリスク評価に重要な情報となります。

尿化学検査では、比重、pH、タンパク質、糖、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲンなどを測定します。これらの値は腎機能や全身の代謝状態を反映し、基礎疾患の有無を評価するのに役立ちます。

尿培養検査は、細菌性膀胱炎の診断と適切な抗生物質の選択に不可欠です。尿中の細菌を培養し、菌種の同定と薬剤感受性試験を行います。結果が出るまで2-3日かかりますが、確実な診断と効果的な治療のために重要な検査です。

血液検査

血液検査は全身状態の評価と腎機能の詳細な分析のために実施されます。

生化学検査では、BUN(血中尿素窒素)、クレアチニン、リン、カリウムなどの腎機能指標を測定します。これらの値の上昇は腎機能の低下を示し、尿道閉塞による急性腎不全の可能性を評価できます。

血球計算では、赤血球数、白血球数、血小板数を測定し、貧血の有無、感染症や炎症の程度、出血傾向の評価を行います。

電解質バランスの評価も重要です。特にカリウムの異常高値は、完全尿道閉塞による急性腎不全の際に見られ、心停止のリスクを評価する重要な指標となります。

画像診断

レントゲン検査は、尿路結石の検出や膀胱・腎臓の形態評価に有用です。カルシウムを含む結石は明瞭に描出されますが、ストルバイト結石やシュウ酸カルシウム結石の一部は透過性が高く、レントゲンでは確認困難な場合もあります。

超音波検査は、軟部組織の評価に優れており、膀胱壁の肥厚、腫瘤の有無、結石の検出、腎臓の構造評価などに威力を発揮します。レントゲンで確認困難な結石も超音波では検出可能な場合があります。また、リアルタイムでの観察により、膀胱の収縮能や尿の流れも評価できます。

造影検査は、より詳細な尿路の評価が必要な場合に実施されます。静脈性尿路造影(IVP)や膀胱造影により、尿路の形態異常や閉塞部位を正確に診断できます。

迅速診断と治療のステップ

緊急性が高い症例では、迅速診断が重要になります。院内での簡易尿検査や血液生化学検査により、30分程度で基本的な評価が可能です。完全尿道閉塞が疑われる場合は、診断と同時に緊急的な尿道カテーテル挿入による尿の排出が必要となります。

診断が確定次第、個別の治療計画が立案されます。細菌性膀胱炎であれば適切な抗生物質の選択、結石症であれば結石の溶解療法や外科的摘出の検討、特発性膀胱炎であれば炎症の抑制とストレス管理などが実施されます。

治療効果の評価も検査の重要な役割です。治療開始後の尿検査により、血尿の改善度、細菌の消失、炎症反応の軽減などを客観的に評価し、必要に応じて治療方針の修正を行います。

これらの検査は、猫への負担を最小限に抑えながら、最大限の診断情報を得ることを目標として実施されます。飼い主としては、検査の必要性を理解し、愛猫がリラックスできるよう協力することが大切です。

7. 猫の血尿とあわせて知っておきたい症状・予防策

血尿の治療と並行して、猫の全身の健康管理を行うことが重要です。泌尿器系の健康は、全身の健康状態と密接に関連しているためです。

皮膚と被毛の健康管理

皮膚全体の健康維持は免疫システムを支える重要な要素です。特に顎周辺のニキビや皮膚炎は、ストレスや免疫力の低下を示すサインとなることがあります。適切なスキンケアと環境管理により、全身の健康維持に貢献できます。詳しいケア方法については猫の顎ニキビは何が原因?放置NGな症状と治し方、動物病院に行くべきサインとはをご参照ください。

足回りの健康チェック

肉球や爪の健康状態は、猫の全身の血行状態や感染に対する抵抗力を反映します。肉球の色調変化、温度の異常、傷や腫れなどは、循環器系の問題や免疫力の低下を示唆することがあります。日常的な足回りのチェックは、早期の健康異常発見に役立ちます。

猫の肉球がカサカサ・赤いのはなぜ?病気との見分け方を解説

ストレス管理の重要性

特発性膀胱炎の予防と管理において、ストレス管理は非常に重要な要素です。環境エンリッチメント(環境の豊かさの向上)、規則正しい生活リズム、適切な運動機会の提供、隠れ場所の確保などにより、猫のストレスレベルを軽減できます。

環境エンリッチメントには、キャットタワーや爪とぎポストの設置、窓辺での外の景色観察、適度な遊びの時間確保などが含まれます。これらの取り組みにより、猫の精神的ストレスを軽減し、泌尿器疾患の再発予防に貢献できます。

8. おすすめの療法食・フード・サプリメント

血尿を引き起こす泌尿器疾患の治療と予防において、適切な食事管理は薬物治療と同等に重要な役割を果たします。ここでは、獣医師の指導の下で使用される療法食やサプリメントについて詳しく解説します。

おすすめ療法食

尿路結石対応療法食は、結石の種類に応じて尿のpH調整とミネラル成分の制御を行います。ストルバイト結石の場合は尿を酸性化し、マグネシウムとリンの含有量を制限した療法食が使用されます。一方、シュウ酸カルシウム結石の場合は、過度な尿の酸性化を避け、ナトリウムとタンパク質を適度に制限した食事が選択されます。

代表的な動物病院推奨ブランドには、ヒルズのc/d、ロイヤルカナンのユリナリーS/O、ドクターズケアのストルバイトケアなどがあります。これらの療法食は、厳密な栄養成分の調整により、結石の溶解と再発予防に効果を発揮します。

膀胱炎対応療法食は、抗炎症作用のある成分を配合し、膀胱粘膜の保護と炎症の軽減を目的とします。オメガ3脂肪酸、抗酸化物質、グルコサミンなどの成分が配合され、膀胱の健康維持をサポートします。

水分摂取促進フードとして、ウェットフードの活用も重要です。ドライフードに比べて水分含有量が高く(約75-80%)、自然な形で水分摂取量を増加させることができます。また、ドライフードにお湯やチキンスープを加えることで、嗜好性を向上させながら水分摂取を促進できます。

サプリメント例

水分摂取促進用ゼリーは、猫が好む味付けがされており、楽しみながら水分補給ができる製品です。チキン風味やかつお風味など、猫の嗜好に合わせた様々なフレーバーが用意されています。特に水をあまり飲まない猫や、高齢で食欲が低下している猫に有効です。

おしっこサポートサプリには、クランベリーエキス、D-マンノース、ハイビスカス抽出物などの天然成分が配合されています。クランベリーエキスは細菌の膀胱壁への付着を阻害し、D-マンノースは大腸菌の増殖を抑制する効果があるとされています。

膀胱粘膜ケア成分として、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、グルコサミンなどが配合されたサプリメントも利用されます。これらの成分は膀胱粘膜の保護層を強化し、外部からの刺激に対する抵抗力を向上させます。

プロバイオティクスは、腸内環境の改善を通じて全身の免疫力向上と泌尿器系の健康維持に貢献します。乳酸菌やビフィズス菌などの有益な細菌により、病原細菌の増殖を抑制し、感染症のリスクを軽減します。

オメガ3脂肪酸サプリメントは、抗炎症作用により膀胱炎の症状軽減と再発予防に効果があるとされています。魚油由来のEPAやDHAが主成分で、炎症性サイトカインの産生を抑制します。

使用上の注意点

これらの療法食やサプリメントは、必ず獣医師の指導の下で使用することが重要です。猫の症状、基礎疾患、検査結果に基づいて、最適な製品と使用方法を決定する必要があります。

療法食の切り替えは段階的に行い、急激な食事変更による消化器症状を避けることが重要です。通常、1週間程度かけて徐々に新しい療法食の比率を増やしていきます。

効果の評価は定期的な尿検査により客観的に行います。pH値、結晶成分、細菌数などの変化を追跡し、必要に応じて製品の変更や投与量の調整を行います。

長期使用における注意点として、栄養バランスの確認があります。療法食は特定の成分を制限或いは強化しているため、長期間の使用では他の栄養素の不足が生じる可能性があります。定期的な血液検査により、全身の栄養状態をモニタリングすることが推奨されます。

併用薬との相互作用も考慮が必要です。特に利尿剤や心疾患治療薬との併用では、電解質バランスに影響を与える可能性があるため、獣医師への相談が不可欠です。

治療方針との整合性を保つことも重要です。例えば、感染症治療中の抗生物質投与期間中は、プロバイオティクスの使用タイミングを調整する必要があります。

これらの療法食やサプリメントは、適切に使用されれば血尿の原因となる泌尿器疾患の治療と予防に大きな効果を発揮します。しかし、自己判断での使用は症状の悪化や診断の遅れにつながる可能性があるため、必ず獣医師から適切な指導を受けるようにしましょう。

獣医師厳選のペットフードはこちらから購入できます↓

9. まとめ:早めの受診と日常ケアで再発予防

猫の血尿は、軽視してはいけない重要な健康のシグナルです。この記事で詳しく解説してきたように、血尿の背後には膀胱炎、尿路結石、腫瘍など、様々な疾患が隠れている可能性があります。これらの疾患は、適切な治療により改善が期待できる一方で、放置すれば生命に関わる重篤な状態に発展する危険性もあります。

早期受診の重要性

血尿を発見した際の最も重要な対応は、速やかな獣医師の診察を受けることです。特にオス猫の場合、尿道閉塞による急性腎不全は24-48時間で生命の危険を伴う状態となるため、「様子を見る」という判断は非常にリスクが高いといえます。

症状が軽微に見える場合でも、猫は本能的に痛みや不調を隠す傾向があるため、血尿という明確なサインが現れた時点で、すでに疾患がある程度進行している可能性があります。早期の診断と治療開始により、治療期間の短縮、治療費の軽減、そして何より愛猫の苦痛の軽減が可能になります。

日常ケアによる予防の実践

血尿の再発予防には、日常的な健康管理が不可欠です。以下の取り組みを習慣化することで、泌尿器疾患のリスクを大幅に軽減できます。

水分管理の徹底は、最も基本的で効果的な予防策です。新鮮な水を常に複数箇所に設置し、猫が水を飲みやすい環境を整えてください。水の温度変更、流動水の提供、ウェットフードの活用などにより、1日の水分摂取量を15-20%増加させることが目標です。健康な成猫の場合、体重1kgあたり40-60mlの水分摂取が理想的とされています。

トイレ環境の最適化も重要な予防要素です。トイレは常に清潔に保ち、多頭飼いの場合は猫の頭数プラス1個のトイレを設置してください。トイレの場所は静かで人の出入りが少ない場所を選び、猫砂は猫の好みに合ったものを使用します。猫砂の種類を突然変更すると、猫がトイレを使わなくなる可能性があるため、変更する際は段階的に行ってください。

定期的な健康チェックの習慣化により、異常の早期発見が可能になります。尿の色、量、回数、臭いの変化、排尿時の行動、全身の様子などを日常的に観察してください。また、年1-2回の定期健診により、症状が現れる前の段階で疾患を発見できる可能性があります。

ストレス管理は、特発性膀胱炎の予防において特に重要です。環境の急激な変化を避け、猫がリラックスできる隠れ場所を提供し、規則正しい生活リズムを維持してください。新しい家族やペットの加入、引っ越し、模様替えなどの際は、猫のストレス反応に注意深く観察し、必要に応じて獣医師に相談してください。

適切な療法食の継続使用

獣医師の指導により療法食が処方された場合は、指示された期間継続使用することが重要です。症状が改善したからといって自己判断で通常食に戻すと、再発のリスクが高くなります。療法食の効果は継続使用により発揮されるため、長期的な視点での食事管理が必要です。

療法食の変更や中止については、必ず獣医師と相談してください。定期的な尿検査により効果を確認し、猫の状態に応じて最適な食事管理を継続することが、再発予防の鍵となります。

飼い主としての観察眼の向上

愛猫の健康を守るためには、飼い主の観察眼を向上させることも大切です。正常時の愛猫の行動パターン、食事量、水の飲み方、排泄パターンなどを把握しておくことで、異常の早期発見が可能になります。

また、症状の記録を習慣化することも有効です。スマートフォンのアプリやノートを活用し、日々の観察結果を記録しておくと、獣医師への相談時に正確な情報を提供でき、より適切な診断と治療につながります。

最後に

猫の血尿は決して珍しい症状ではありませんが、適切な対応により多くの場合良好な結果を得ることができます。この記事で紹介した知識を活用し、愛猫の健康を守るための取り組みを継続してください。

何よりも重要なのは、血尿を発見した際の迅速な対応と、その後の継続的な予防管理です。獣医師との密な連携により、愛猫が快適で健康的な生活を送ることができるよう、飼い主として最善のサポートを提供してください。

愛猫の小さな変化に気づく観察眼と、適切な対応を実践する知識を持つことで、多くの泌尿器疾患は予防可能であり、発症してしまった場合でも良好な管理が可能です。この記事が、愛猫の健康維持に少しでもお役に立てば幸いです。