1. 猫の口内炎は放置厳禁

愛猫がいつもと違う様子を見せていませんか。「最近、フードを食べ残すことが多い」「よだれがひどくなった」「口臭が気になる」「顔を触ろうとすると嫌がる」といった症状に気づいたら、猫の口内炎を疑う必要があります。

猫の口内炎は、単なる口の中の炎症と軽く考えてはいけません。放置してしまうと、痛みによる食欲不振が続き、体重減少や栄養不足を引き起こします。さらに深刻なのは、栄養状態の悪化により免疫力が低下し、他の感染症にもかかりやすくなってしまうことです。結果として、猫の全身状態が悪化し、生活の質(QOL)が著しく低下してしまいます。

この記事では、猫の口内炎について症状の見分け方から動物病院での診断・治療、自宅でできるケア方法、そして再発防止まで、飼い主として知っておくべき情報を総合的に解説します。愛猫の健康を守るため、正しい知識を身につけましょう。

2. 猫の口内炎とは?

猫の口内炎は、口腔内の粘膜に炎症が起きる状態を指します。人間の口内炎と似ているように思えますが、猫の場合はより複雑で、治療が困難なケースも少なくありません。

炎症が起きやすい部位は歯肉(歯茎)、舌、口蓋(口の天井部分)、そして咽頭周辺です。特に歯肉と舌の境界部分や、奥歯周辺は炎症が起きやすく、重症化しやすい傾向があります。炎症が広範囲に及ぶと、口の中全体が真っ赤に腫れ上がり、潰瘍ができることもあります。

発症傾向を見ると、高齢猫や免疫力が低下している猫に多く見られます。しかし、若い猫でも感染症や外傷がきっかけで口内炎を発症することがあるため、年齢に関わらず注意が必要です。また、長毛種や短毛種といった品種による差はそれほど大きくありませんが、遺伝的要因が関与している可能性も指摘されています。

猫の口内炎は一度発症すると慢性化しやすく、完治が困難なケースも多いのが特徴です。そのため、早期発見・早期治療が何よりも重要になります。

3. 猫の口内炎の主な原因

3-1. 歯周病

猫の口内炎の最も多い原因は歯周病です。歯垢や歯石に繁殖した細菌が歯肉に感染を起こし、炎症が口腔内全体に広がっていきます。歯垢は食後わずか24時間で形成され始め、放置すると硬い歯石へと変化します。この歯石は通常の歯磨きでは除去できず、専門的な処置が必要になります。

歯周病による口内炎が厄介なのは、慢性化しやすいことです。細菌感染が継続することで、免疫システムが過剰に反応し、本来守るべき口腔粘膜まで攻撃してしまうようになります。これが、歯周病関連の口内炎が治りにくい理由の一つです。

また、猫は野生時代の名残で口の中を触られることを極度に嫌がるため、飼い主が口腔ケアを行うのが困難です。このことが歯周病の進行を早め、口内炎のリスクを高めている要因でもあります。

歯周病予防には当院がおすすめしているK-ブラッシュが効果的です。

3-2. ウイルス感染

ウイルス感染も猫の口内炎の重要な原因の一つです。特に注意すべきは以下の3つのウイルスです。

猫カリシウイルス(FCV)は、上部呼吸器感染症を引き起こすウイルスですが、口内炎の原因としても知られています。このウイルスは非常に感染力が強く、多頭飼いの環境では急速に広がる可能性があります。感染すると口の中に潰瘍ができ、激しい痛みを伴います。

猫免疫不全ウイルス(FIV)は、いわゆる「猫エイズ」の原因ウイルスです。このウイルスに感染すると免疫機能が低下し、様々な日和見感染を起こしやすくなります。口内炎もその一つで、治療に抵抗性を示すことが多く、慢性化しやすいのが特徴です。

猫白血病ウイルス(FeLV)も免疫抑制を引き起こすため、口内炎のリスクを高めます。このウイルスに感染した猫は、通常では問題にならない程度の細菌でも重篤な口内炎を発症することがあります。

これらのウイルス感染による口内炎は、単純な抗生物質治療だけでは改善が困難で、免疫を高める治療や対症療法が中心となります。

3-3. 免疫異常

免疫システムの異常も、猫の口内炎の重要な原因です。免疫介在性疾患では、本来外敵から身を守るはずの免疫システムが、自分自身の組織を攻撃してしまいます。口腔内の粘膜が攻撃対象となることで、慢性的な炎症が継続します。

この種の口内炎は「慢性口内炎」や「難治性口内炎」と呼ばれ、治療が非常に困難です。抗生物質や通常の抗炎症薬では効果が限定的で、免疫抑制薬の使用や、最終的には全臼歯抜歯といった外科的治療が必要になることも少なくありません。

免疫異常による口内炎の特徴は、症状の波があることです。一時的に改善したかに見えても、ストレスや体調不良をきっかけに再び悪化するケースが多く見られます。そのため、長期的な管理が必要になります。

3-4. その他の原因

外傷も口内炎の原因となります。硬いおもちゃやフードで口の中を傷つけたり、喧嘩による咬傷が感染を起こすことがあります。また、植物の棘や魚の骨などの異物が口腔内に刺さることで、局所的な炎症を引き起こすケースもあります。

全身疾患が口内炎の背景にあることも少なくありません。腎臓病が進行すると、体内の毒素が蓄積し、口腔粘膜に炎症を起こすことがあります。糖尿病では免疫機能が低下するため、口腔内の細菌感染が起こりやすくなります。これらの場合、根本的な全身疾患の治療が口内炎の改善にも重要になります。

4. 猫の口内炎の症状一覧とチェック方法

猫の口内炎は進行性の疾患のため、早期発見が治療成功の鍵を握ります。以下のような症状が見られたら、口内炎を疑い、速やかに動物病院を受診しましょう。

4-1. よだれの増加

最も分かりやすい症状はよだれの増加です。正常な猫はほとんどよだれを垂らしませんが、口内炎で口の中が痛むと、よだれが増えます。特に透明ではなく、血が混じったり粘り気のあるよだれが見られる場合は、炎症が進行している可能性が高いです。

4-2. 食欲の変化

食欲の変化も重要なサインです。完全に食べなくなる前に、「フードに興味は示すが、少し食べると途中でやめてしまう」「いつものドライフードを避けて、柔らかいものばかり食べたがる」といった変化が見られることがあります。これは口の中の痛みによって、咀嚼が困難になっているためです。

4-3. 口を触られるのを嫌がる

猫が顔や口の周りを触られることを嫌がるようになるのも典型的な症状です。普段は撫でられることを喜んでいた猫が、顔に近づけた手を避けたり、時には攻撃的になることもあります。これは口の中の痛みが顔全体に放散しているためです。

4-4. 口臭が強くなる

口臭の変化にも注意が必要です。健康な猫の口臭はそれほど強くありませんが、口内炎があると細菌の繁殖により、明らかに不快な臭いがするようになります。特に腐敗臭のような臭いがする場合は、炎症が重篤化している可能性があります。

4-5. 体重減少

体重減少は口内炎が進行した場合に見られる症状です。痛みのために十分な食事が摂れなくなると、徐々に体重が減少していきます。猫の体重減少は見た目では分かりにくいことが多いため、定期的な体重測定が重要です。

4-6. 鳴き声が変わる

鳴き声の変化も見逃せないサインです。口の中が痛むことで、普段と違う声になったり、鳴くこと自体を避けるようになることがあります。また、食事中に痛がって鳴くこともあります。

これらの症状は単独ではなく、複数が組み合わさって現れることが多いです。一つでも当てはまる症状があれば、口内炎の可能性を考慮して獣医師に相談することをお勧めします。

5. 動物病院での検査と診断

動物病院では、まず詳細な問診から始まります。獣医師は症状がいつから始まったのか、どのような経過をたどっているのか、過去にかかった病気やワクチン接種歴、普段の食事内容などを詳しく聞き取ります。この情報は診断と治療方針を決める上で非常に重要です。

次に、実際に猫の口の中を観察する視診・触診を行います。ただし、口内炎の猫は口を触られることを非常に嫌がるため、多くの場合、鎮静薬を使用して詳細な検査を行います。獣医師は口腔内の炎症の程度、範囲、潰瘍の有無、歯石の付着状況などを詳しく調べます。

血液検査は口内炎の原因を探るために重要な検査です。炎症の程度を示す白血球数や炎症マーカー、全身状態を把握するための肝機能や腎機能の検査、栄養状態を示すタンパク質の値などを調べます。これらの結果から、口内炎が局所的な問題なのか、全身疾患の一部なのかを判断します。

ウイルス検査も欠かせません。特にFIV(猫免疫不全ウイルス)とFeLV(猫白血病ウイルス)の検査は、口内炎の治療方針を決める上で重要です。これらのウイルスに感染している場合、免疫抑制状態にあるため、治療法を慎重に選択する必要があります。

レントゲン検査や口腔内X線検査では、歯根の状態や顎骨の異常、歯周病の進行程度を詳しく調べることができます。特に歯根の感染や膿瘍がある場合、抜歯が必要になることがあるため、これらの画像診断は治療計画を立てる上で重要な情報を提供します。

場合によっては、炎症部位の組織を採取して病理検査を行うこともあります。これにより、悪性腫瘍の可能性を除外したり、炎症の性質をより詳しく調べることができます。

6. 治療方法

6-1. 内科的治療

口内炎の治療は、まず内科的治療から始めることが多いです。抗生物質は細菌感染を抑制し、炎症の進行を防ぐために使用されます。口内炎では様々な細菌が関与するため、広範囲の細菌に効果のある抗生物質が選択されます。治療期間は通常2~4週間ですが、症状の改善程度により延長されることもあります。

抗炎症薬は痛みと腫れを軽減するために重要な薬剤です。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が第一選択となることが多いですが、猫では使用できる薬剤が限られているため、獣医師が慎重に選択します。痛みが軽減されることで食欲が改善し、栄養状態の維持につながります。

重症例や慢性化した口内炎では、免疫抑制薬の使用が必要になることがあります。ステロイド薬が代表的で、過剰な免疫反応を抑制して炎症を鎮めます。ただし、長期使用には副作用のリスクがあるため、定期的な検査と慎重な管理が必要です。

最近では、インターフェロンという薬剤も使用されるようになってきました。これは免疫システムを調節し、ウイルス感染による口内炎に特に効果が期待されています。

6-2. 外科的治療

内科的治療で改善が見られない慢性口内炎では、外科的治療が検討されます。最も効果的とされているのが全臼歯抜歯です。これは奥歯をすべて抜去する手術で、歯周病の原因となる歯垢・歯石の蓄積を根本的に解決します。

全臼歯抜歯の成功率は比較的高く、約60~80%の猫で症状の大幅な改善が見られます。手術後は歯がなくても、猫は舌を使って十分に食事を摂ることができます。むしろ、痛みがなくなることで食欲が劇的に改善するケースも多く見られます。

さらに重症な場合には、前歯も含めたすべての歯を抜去する全抜歯が行われることもあります。これは最後の治療選択肢となりますが、生活の質を大幅に改善させる効果が期待できます。

外科的治療の利点は、薬物治療による副作用を避けられることです。慢性的な薬物使用が困難な猫や、薬物治療に反応しない猫にとって、有効な選択肢となります。

6-3. 支持療法

治療の効果を高めるために、様々な支持療法も重要です。栄養補給は特に重要で、口内炎で食欲が低下している猫には、高カロリーで消化しやすい流動食を与えます。必要に応じてシリンジを使った強制給餌も行われます。

脱水を防ぐための点滴治療も重要です。痛みのために水分摂取が不足している猫では、皮下点滴や静脈点滴により水分とミネラルを補給します。

口腔洗浄は炎症部位を清潔に保つために行われます。獣医師による専門的な口腔洗浄により、細菌数を減らし、治療効果を高めます。家庭でも獣医師の指導のもと、適切な洗浄液を使用した口腔ケアを行うことがあります。

痛み管理も支持療法の重要な要素です。十分な鎮痛により、猫のストレスを軽減し、食欲回復を促進します。最近では猫専用の鎮痛薬も開発されており、より安全で効果的な痛み管理が可能になっています。

7. 自宅でできるケア方法

自宅でのケアは、獣医師による治療と並んで口内炎の改善に重要な役割を果たします。まず、食事の工夫から始めましょう。口内炎の猫には、柔らかく刺激の少ない食事が適しています。ドライフードをぬるま湯でふやかしたり、ウェットフードを中心とした食事に切り替えることで、痛みを軽減しながら栄養を摂取できます。

療法食の選択も重要です。口内炎用に開発された療法食は、抗炎症成分が配合されており、治療効果を高めます。また、高カロリー・高タンパクの療法食は、食事量が少なくても必要な栄養を確保できるため、体重減少の防止に役立ちます。

給餌方法にも工夫が必要です。痛みのために食べることを躊躇している猫には、少量ずつ頻回に与えることが効果的です。時にはシリンジを使って流動食を与える必要もありますが、この場合は獣医師から正しい方法を指導してもらいましょう。無理に食べさせようとすると、かえって猫にストレスを与えてしまいます。

サプリメントの活用も考慮しましょう。オメガ3脂肪酸は抗炎症作用があり、口内炎の改善をサポートします。L-リジンはウイルス感染による口内炎に対して効果が期待されています。ただし、サプリメントは獣医師と相談してから使用することが重要です。

口内環境の改善も自宅ケアの重要な要素です。獣医師が推奨する歯磨きジェルやマウスウォッシュを使用することで、口腔内の細菌数を減らし、炎症の進行を防ぐことができます。ただし、猫が嫌がる場合は無理をせず、ストレスを与えないよう注意が必要です。

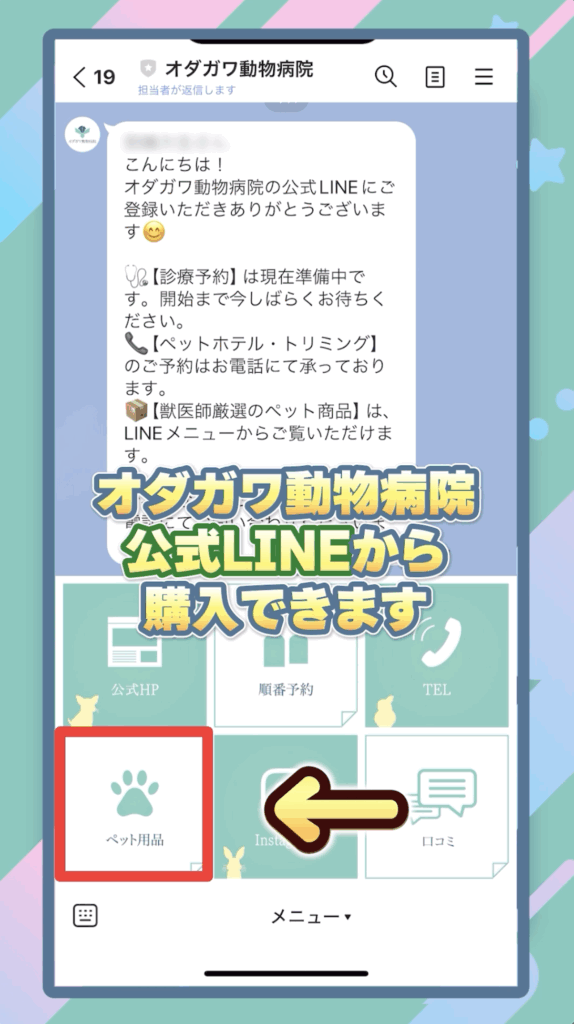

獣医師おすすめの口腔ケア商品はこちら↓

環境面での配慮も大切です。口内炎の猫はストレスに敏感になっているため、静かで快適な環境を提供しましょう。食器も清潔に保ち、毎回洗浄することで細菌の繁殖を防ぎます。ステンレス製や陶器製の食器は、プラスチック製に比べて細菌が付着しにくいのでお勧めです。

水分摂取の促進も重要です。口の痛みで水を飲むのを躊躇している猫には、ウェットフードで水分を補ったり、鶏肉のゆで汁を薄めたものを与えるなどの工夫をしましょう。十分な水分摂取は、口腔内の自浄作用を高め、治療効果を向上させます。

8. 再発予防のポイント

口内炎は再発しやすい疾患のため、治療が成功した後も継続的な予防が重要です。最も効果的な予防策は、定期的な歯科検診を受けることです。理想的には年に2回、高齢猫や口内炎の既往がある猫では3~4か月に1回の頻度で、獣医師による口腔内チェックを受けましょう。

歯石除去とスケーリングも重要な予防策です。歯石は一度形成されると家庭での除去は困難なため、動物病院での専門的な処置が必要です。全身麻酔下で行われる歯石除去により、歯周病の進行を防ぎ、口内炎のリスクを大幅に減らすことができます。

ワクチン接種による予防も忘れてはいけません。猫カリシウイルスによる口内炎は、適切なワクチン接種により予防可能です。特に多頭飼いの環境や外出する猫では、ワクチン接種の重要性が高まります。獣医師と相談して、適切な接種スケジュールを決めましょう。

免疫力を高める生活習慣の維持も予防には欠かせません。ストレスは免疫機能を低下させるため、猫にとって快適な環境を提供することが重要です。適切な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠時間の確保など、基本的な健康管理を怠らないことが、口内炎の再発防止につながります。

家庭での口腔ケアも継続的に行いましょう。猫が受け入れる範囲で、歯磨きやマウスウォッシュの使用を続けることで、口腔内の細菌バランスを良好に保つことができます。無理は禁物ですが、少しずつ慣れさせていくことで、より効果的なケアが可能になります。

定期的な健康診断も重要です。腎臓病や糖尿病などの全身疾患は、口内炎のリスクを高めるため、早期発見・早期治療が予防につながります。血液検査や尿検査を定期的に受けることで、これらの疾患を早期に発見できます。

食事管理も継続的な予防策の一つです。口内炎用の療法食を継続したり、抗炎症作用のある成分が配合されたフードを選択することで、再発リスクを下げることができます。また、硬すぎるおやつや異物になりやすい食品は避け、口腔内に傷を作らないよう注意しましょう。

9. 猫の口内炎の治療費・手術費用・通院頻度

猫の口内炎治療にかかる費用は、症状の重篤度や治療方法によって大きく異なります。軽度の口内炎で内科的治療のみの場合、初診料、検査費、薬剤費を含めて5,000円~15,000円程度が一般的です。ただし、血液検査やウイルス検査を行う場合は、さらに10,000円~20,000円程度の追加費用がかかります。

慢性口内炎で継続的な治療が必要な場合、月額15,000円~30,000円程度の治療費が数か月から年単位で続くことがあります。ステロイドなどの免疫抑制薬を使用する場合は、定期的な血液検査が必要になるため、検査費用も考慮する必要があります。

外科的治療である全臼歯抜歯の場合、手術費用は50,000円~150,000円程度と動物病院により幅があります。全身麻酔、手術、入院費、術後の薬剤費などが含まれます。全抜歯の場合はさらに費用が高くなり、100,000円~300,000円程度になることもあります。

通院頻度は治療段階により異なります。治療開始初期は週1~2回の通院が必要になることが多く、症状が改善してきたら2週間に1回、さらに改善すれば月1回程度の通院となります。慢性口内炎の場合は、長期的な管理が必要なため、月1回程度の定期通院が続くことがあります。

ペット保険の適用については、多くの保険会社で口内炎は補償対象となっています。ただし、既往症として口内炎がある場合は補償対象外となることがあるため、保険加入前に確認が必要です。また、予防的な歯石除去は補償対象外となることが多いですが、治療として行われる場合は補償される可能性があります。

当院では猫の健康診断も行っております。

治療費を抑えるためには、早期発見・早期治療が最も効果的です。症状が軽いうちに治療を始めれば、治療期間も短く、費用も抑えることができます。また、予防的な口腔ケアにより、重篤な口内炎の発症を防ぐことが、長期的な医療費の節約につながります。

10. まとめ

猫の口内炎は、決して軽視してはいけない疾患です。「たかが口の炎症」と思われがちですが、放置すると猫の生活の質を著しく低下させ、全身状態にも深刻な影響を与える可能性があります。よだれの増加、食欲低下、口臭の悪化、顔を触られることを嫌がるといった症状に気づいたら、迷わず動物病院を受診することが重要です。

口内炎の原因は非常に複合的で、歯周病、ウイルス感染、免疫異常、外傷、全身疾患など、様々な要因が関与します。そのため、適切な診断を受けて原因を特定し、個々の猫に最適な治療法を選択することが治療成功の鍵となります。

治療方法も多岐にわたり、抗生物質や抗炎症薬による内科的治療から、全臼歯抜歯などの外科的治療まで、症状の程度や原因に応じて選択されます。重要なのは、獣医師と連携しながら、継続的な治療と管理を行うことです。

家庭でのケアも治療効果を高める上で欠かせません。食事の工夫、口腔環境の改善、ストレス軽減など、飼い主ができる対策は多くあります。ただし、自己判断での治療は危険ですので、必ず獣医師の指導のもとで行うことが重要です。

口内炎は再発しやすい疾患のため、治療が成功した後も予防策を継続することが大切です。定期的な歯科検診、適切なワクチン接種、免疫力を高める生活習慣の維持などにより、再発リスクを大幅に減らすことができます。

治療費は決して安くありませんが、早期発見・早期治療により費用を抑えることが可能です。また、ペット保険の活用も検討しましょう。

最後に強調したいのは、猫の口内炎は飼い主と獣医師の連携による適切な管理により、十分にコントロール可能な疾患であるということです。愛猫の小さな変化に気づき、適切な対応を取ることで、猫の健康と幸せな生活を守ることができます。

口内炎で悩んでいる猫とその飼い主さんには、決して諦めないでいただきたいと思います。現在は様々な治療選択肢があり、多くの猫が症状の改善を実現しています。重要なのは、猫の状態を正しく把握し、獣医師と二人三脚で治療に取り組むことです。

また、他の猫を飼っている方には、予防の重要性をお伝えしたいと思います。定期的な健康診断と口腔ケアにより、多くの口内炎は予防可能です。愛猫が生涯にわたって健康で快適に過ごせるよう、日頃からの健康管理を心がけましょう。

猫の口内炎について正しい知識を持ち、適切な対応を取ることで、愛猫との幸せな時間をより長く共有することができるはずです。気になる症状があれば、一人で悩まずに、まずは信頼できる獣医師に相談してください。