はじめに:飼い主目線のエピソード

「最近、うちの子がお水をたくさん飲んで、おしっこの回数も増えている気がするんです…」

川崎市多摩区登戸に住む飼い主さんが、14歳の避妊済みの雌犬を連れて来院されました。この日はご飯を食べないとのことで、年齢も考えると不安が募り、診察を受けることになりました。

👉 あわせて読みたい:「子犬の下痢でわかったジアルジア感染の症例」

犬の糖尿病とは?

犬の糖尿病は、人と同じくインスリンというホルモンが十分に働かないために血糖値が高い状態が続く病気です。

Ⅰ型糖尿病(インスリン欠乏型)

膵臓のインスリンを作る細胞(膵島)が壊れ、多くの場合インスリン分泌が失われる。犬ではこちらが多い。

Ⅱ型糖尿病(インスリン抵抗性型)

肥満や感染症が原因でインスリンが効きにくくなる。猫で多い。

犬の糖尿病は基本的にⅠ型であり、インスリンの投与が必須になります。

検査でわかったこと(診断の流れ)

身体検査と画像検査

レントゲンやエコーでは大きな異常は認められませんでした。

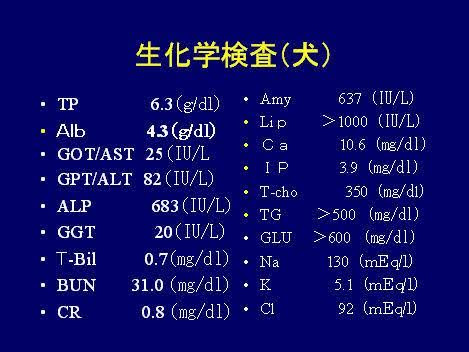

血液検査・生化学検査

血糖値(GLU)

高値 → 糖尿病の疑い

中性脂肪

上昇 → エネルギー代謝の異常を示唆

膵リパーゼ(LIP)

高値 → 膵炎など膵疾患の可能性

糖尿病が進行するとブドウ糖が利用できず、代わりに脂肪がエネルギー源として分解されます。このときに産生されるのがケトン体です。ケトン体が増えすぎると「ケトアシドーシス」という危険な状態になります。

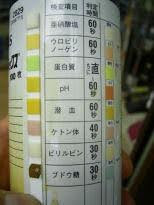

尿検査

尿糖:強陽性

尿中ケトン体:やや陽性

糖尿病の典型的な所見がそろいました。

追加検査

犬インスリン値

基準範囲内だが低め

糖化アルブミン

42.4%(高値) → 長期にわたる高血糖を反映

犬膵特異的リパーゼ

627(高値) → 膵疾患の合併を示唆

診断

以上の結果から、軽度のケトアシドーシスを伴うⅠ型糖尿病と診断しました。

治療と経過

点滴治療

まずはケトアシドーシスを改善するために点滴を実施。入院当日の夜には食欲が戻りました。

インスリン投与の開始

翌日からインスリン注射を開始。血糖値をコントロールし、体調を安定させました。

継続的な管理

月1回の通院で血糖(GLU)、膵リパーゼ(LIP)、糖化アルブミンを定期的にチェック。飼い主さんによる食事管理・体重管理とあわせて、治療を続けました。

その結果、この犬は診断後2年間、元気に生活を続けることができました。

犬の糖尿病の予防と早期発見のために

日常の観察

水をよく飲む(多飲)、おしっこの量が増える(多尿)、体重減少、食欲低下などの変化を見逃さない。

定期健康診断

高齢犬では年2回の血液検査・尿検査が推奨されます。

食事と体重管理

肥満は糖尿病や膵炎のリスクを高めます。適正体重を維持することが大切です。

まとめ

犬の糖尿病は、高齢犬に多い病気です。放置するとケトアシドーシスなど命に関わる状態に進行することもあります。

「水をよく飲む」「おしっこの量が多い」などのサインが見られたら、早めの受診が安心です。

川崎市・登戸のオダガワ動物病院のご案内

オダガワ動物病院(川崎市多摩区登戸)は、犬・猫からエキゾチックアニマルまで幅広く診療しています。糖尿病などの慢性疾患管理や高齢犬の健康診断にも対応。

・小田急線・登戸駅から徒歩圏内

・内科・外科・検査機器を備え、安心の診療体制

・ペットホテル・トリミングも併設

👉 犬の下痢・嘔吐・糖尿病など、気になる症状がある際はお気軽にご相談ください。