飼い主さんのエピソード

「最近、うちの子の歯茎から血が出るんです…。歯を見ようとすると嫌がって暴れるので、ちゃんと確認できなくて心配で。」

7歳、去勢済みのダックスフンドを連れて来院された飼い主さんのお話です。

自宅では触れられなかった歯も、当院での診察では確認でき、右側の犬歯から奥歯にかけて重度の歯石沈着と歯周ポケット形成があり、そこから出血していました。

犬の歯茎から出血する主な原因

犬の歯茎の出血は、多くの場合歯周病(歯肉炎・歯周炎)によるものです。

歯石の蓄積

歯石は細菌が固まったもので、歯茎に炎症を引き起こします。

歯周ポケット形成

歯と歯茎の間に隙間ができ、そこに細菌が入り込むと出血や腫れを起こします。

口臭・痛み

飼い主さんが気づきやすいサインのひとつです。

この症例のダックスフンドも、歯石による炎症が出血の原因でした。

歯周病が及ぼす全身への影響

犬の歯周病は口の中だけでなく、心臓病や腎臓病など全身の健康に関与する可能性が指摘されています。

また、歯石が多い犬に触れた手を介して、人への細菌感染リスクがあることも報告されています。

検査と診断

診察で確認されたのは以下の所見です。

・犬歯から臼歯にかけての重度の歯石沈着

・歯周ポケットと歯肉出血

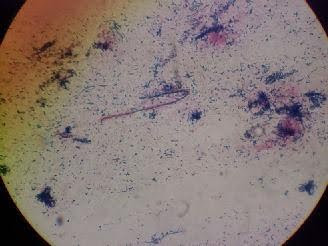

・グラム染色で長桿菌を含む細菌が確認(ただし口腔内は多様な菌が関与)

これらの所見から、進行した歯周病と診断しました。

治療の選択肢

全身麻酔下での歯石除去・歯肉処置

・標準的な治療法は全身麻酔下での歯石除去と歯茎の処置

・麻酔リスクを考慮し、術前に血液検査など全身状態の確認が必要

・処置後は毎日のデンタルケアで再発を防ぎます

歯肉治療薬「インターベリーα」

・無麻酔で使用できる歯肉炎治療用の付着型ゲル

・歯茎の炎症を抑える補助療法として有効

・ただし歯石除去を行わないと効果が限定的

予防とホームケア

治療後も歯周病は再発しやすいため、家庭でのデンタルケアが重要です。

・歯磨きを少しずつ慣らして習慣化

・歯磨きが難しい場合はデンタルガムやデンタルジェルを補助的に使用

・定期的な動物病院での歯科チェック

歯周病は一度治療しても再発しやすいため、自宅での継続ケアがとても重要です。

理想は毎日の歯磨きですが、愛犬が嫌がってなかなかできないという声も多く聞かれます。

そんなときにおすすめなのが、口腔ケア製品「K-ブラッシュ」です。

専用ジェルを歯ブラシや指に取って歯茎に塗布するだけで、歯垢の付着を抑え、口臭予防をサポートしてくれます。

当院でも取り扱いがございますので、気になる方はこちらよりご確認ください↓

飼い主さんへのメッセージ

今回のダックスフンドのように、「歯茎からの出血」=進行した歯周病のサインであることが多いです。

放置すると痛みが続くだけでなく、全身の健康に影響する可能性もあります。

愛犬の健康を守るために、

・出血や口臭に気づいたら放置せずに受診する

・専門的な治療後は家庭での歯磨きを習慣化する

・定期的な歯科チェックを続ける

上記を意識して生活しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q:犬の歯茎から血が出たら自然に治りますか?

A:多くは歯周病が関与し、自然に治ることはほとんどありません。動物病院での診察が必要です。

Q:シニア犬でも歯石除去は可能ですか?

A:術前検査で全身状態を確認したうえで麻酔をかければ可能です。年齢だけで不可能とは限りません。

Q:無麻酔の歯石取りは有効ですか?

A:表面の歯石除去に留まり、歯周ポケットの細菌までは除去できないため根本治療には不十分です。

Q:インターベリーαだけで改善しますか?

A:補助療法のため、歯石除去と併用することで効果が期待できます。

オダガワ動物病院のご案内

オダガワ動物病院では、犬・猫を中心にエキゾチックアニマルの診療も行っています。

歯茎の出血、口臭、歯石が気になる場合は、お気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。診断や治療を代替するものではありません。症状がある場合は、速やかに獣医師へご相談ください。