「去勢って本当に必要なの?」「いつやるのがベストなんだろう?」

初めて犬を家族に迎えた飼い主さんにとって、去勢手術は疑問や不安がたくさんあるデリケートな問題ではないでしょうか。愛犬の健康と幸せを願うからこそ、去勢手術について深く知りたいと考えるのは当然のことです。

この記事は、去勢手術を検討している方、すでに手術を決めているけれど術後のケアに不安がある方、そしてそもそも去勢手術についてもっと知りたいと願うすべての飼い主さんのための完全ガイドです。去勢手術の基礎知識から、メリット・デメリット、手術のタイミング、具体的な費用、そして最も重要な術後のケアまで、獣医師の視点も踏まえながら詳しく解説していきます。

愛犬が健康で快適な生活を送るために、去勢手術がどのような意味を持つのか、この記事を通して一緒に考えていきましょう。

去勢とは?どんな手術?

オス犬の精巣を取り除く外科手術(睾丸摘出)

去勢手術は、オス犬の精巣(睾丸)を外科的に摘出する手術を指します。医学的には「睾丸摘出術」と呼ばれ、全身麻酔下で実施されます。陰嚢と呼ばれる袋の中にある精巣を、切開して取り除く比較的シンプルな手術です。通常、左右両方の精巣が摘出されます。

手術の目的と背景

去勢手術が行われる目的は主に三つあります。

一つ目は繁殖制限です。望まない子犬の誕生を防ぎ、過剰な頭数による保護犬の問題を抑制することに貢献します。これが最も直接的な目的です。

二つ目は病気予防です。精巣そのもの、あるいは精巣から分泌されるホルモンが原因で発生するさまざまな病気を予防できます。例えば、高齢犬によく見られる前立腺肥大症や、精巣腫瘍などは、去勢手術によってリスクを大幅に軽減できるのです。

そして三つ目は行動管理です。去勢手術は、オス犬の特定の問題行動の抑制にもつながるとされています。例えば、縄張りを主張するマーキング、人や物に腰を振るマウンティング、メス犬を探して家を飛び出す徘徊、そして攻撃性といった行動は、性ホルモンの影響を受けるため、去勢によって改善が見られる場合があります。ただし、これらの行動には学習や性格も影響するため、去勢手術だけで完全に解決するとは限りません。

去勢手術は、単に繁殖能力を奪うだけでなく、愛犬の健康寿命を延ばし、飼い主さんとの快適な共生環境を築くための重要な選択肢の一つとして認識されています。

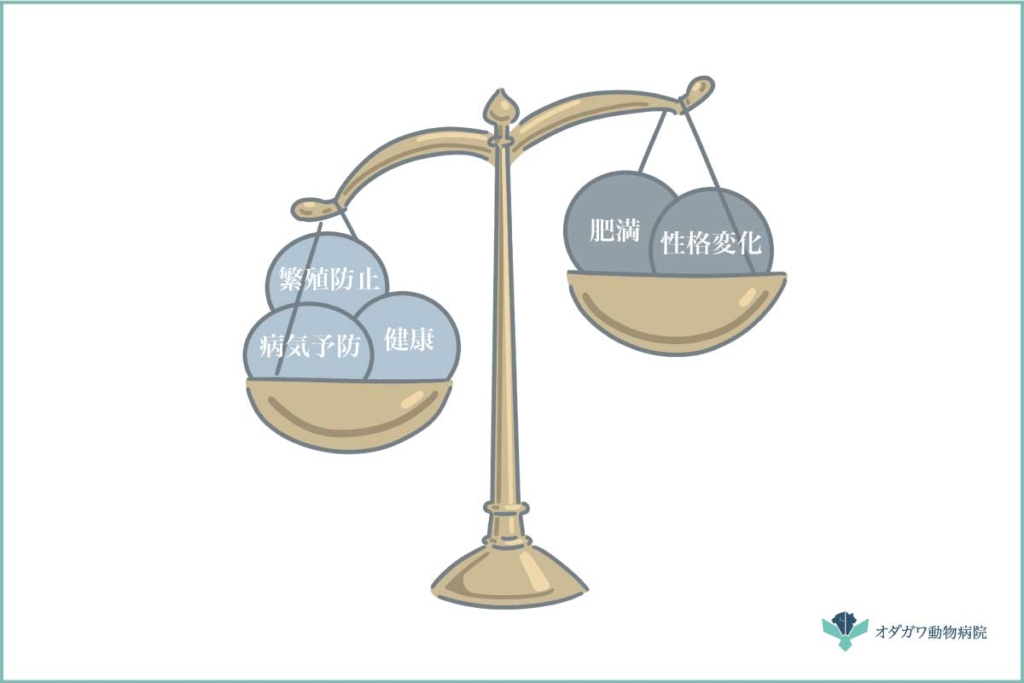

去勢のメリット・デメリット

去勢手術には愛犬にとって多くのメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。これらのバランスを理解し、愛犬にとって何が最善かを検討することが大切です。

メリット

去勢手術は、愛犬の健康面や行動面において、以下のようなメリットをもたらす可能性があります。

去勢手術の大きなメリットとして、まず病気の予防が挙げられます。精巣そのものを摘出するため、精巣腫瘍のリスクが完全になくなります。特に高齢犬に発生しやすいこの腫瘍は、良性であっても切除が必要な場合が多く、悪性であれば転移のリスクも伴います。また、オス犬特有の病気である前立腺肥大症は、男性ホルモンの影響で発症・進行しますが、去勢手術によってホルモン分泌が止まるため、この病気の予防や、すでに発症している場合の症状改善が期待できます。さらに、会陰(えいん)ヘルニアや肛門周囲腺腫(こうもんしゅういせんしゅ)のリスクも、去勢手術によって低減できると考えられています。

次に、行動の改善も期待できます。縄張りを主張するマーキング行動や、人や物に腰を振るマウンティング行動は、性ホルモンの影響が大きいため、去勢手術によって減少する傾向があります。ただし、習慣化している場合は完全に消えないこともあります。発情期のメス犬の匂いを嗅ぎつけて家を飛び出したり、遠くまでさまよったりする徘徊・脱走癖も、性衝動に強く関連しており、去勢手術によって抑制され、交通事故や迷子になるリスクを減らせます。また、性ホルモンに起因する他のオス犬に対する攻撃性や過度な興奮が見られる場合、去勢手術によってこれらの行動が落ち着く可能性もあります。しかし、攻撃性の原因は多岐にわたるため、去勢だけで解決しない場合もあります。さらに、メス犬の発情期にオス犬が性衝動を満たせないことによるストレスも、去勢手術によって軽減されるという側面もあります。

最後に、最も直接的なメリットとして望まない繁殖の防止があります。これは、社会全体での保護犬問題の解決にも貢献する重要な点です。

デメリット・注意点

メリットがある一方で、去勢手術には以下のようなデメリットや注意すべき点も存在します。

去勢手術によるデメリットとして、まず性格が変わる可能性が挙げられます。ホルモンバランスの変化により、性格が穏やかになったり、大人しくなったりといった変化が見られることがあります。これはメリットと捉えられることもありますが、活発だった犬が遊びへの興味を失ったり、以前よりも無気力になったりする可能性もゼロではありません。個体差が非常に大きいため、必ずしも望まない変化が起こるとは限りません。

次に、肥満傾向になることがあります。去勢手術を行うと基礎代謝が低下しやすくなり、加えて性衝動によるエネルギー消費がなくなることで、太りやすくなる傾向があります。体重が増えすぎると、関節疾患や糖尿病などの病気のリスクが高まるため、術後は食事管理や運動習慣の見直しが非常に重要です。

また、去勢手術は全身麻酔下で行われるため、全身麻酔のリスクが伴います。アレルギー反応、血圧低下、呼吸抑制、不整脈などが挙げられますが、術前の丁寧な検査と経験豊富な獣医師による慎重な麻酔管理によって、これらのリスクは最小限に抑えられます。麻酔技術は日々進歩しており、安全性は向上しています。

手術直後は、麻酔の影響や痛み、慣れない環境などにより、一時的にストレスを感じることがあります。食欲不振や元気がないなどの様子が見られることがありますが、通常は数日で回復します。

さらに、去勢手術は一般的に病気の治療ではないため、多くのペット保険では適用外となり、手術費用は全額自己負担となります。

非常に稀ではありますが、去勢手術後にホルモンバランスの変化により、尿失禁が起こることが報告されています。これは、特に大型犬や特定の犬種で見られる傾向があると言われています。

去勢手術のメリットとデメリットを比較検討する際には、愛犬の年齢、性格、健康状態、飼い主さんのライフスタイルなどを総合的に考慮し、獣医師と十分に相談することが不可欠です。

去勢のタイミングと年齢の目安

去勢手術を行う最適なタイミングは、犬の成長段階、健康状態、そして個体差によって異なります。一般的には生後6ヶ月〜12ヶ月の間が推奨されますが、獣医師とよく相談して決めることが重要です。

一般的には生後6〜12か月の間が推奨

多くの獣医師が推奨する去勢手術のタイミングは、生後6ヶ月から12ヶ月の間です。この時期は、犬が性成熟を始める頃であり、性ホルモンに関連する問題行動が顕著になる前であること、そして体が十分に成長し、麻酔や手術に耐えられるようになる時期と考えられています。

ただし、小型犬と大型犬ではやや差があります。小型犬は一般的に性成熟が早く、生後6ヶ月頃から去勢を検討することが可能です。一方、大型犬は成長がゆっくりなため、生後9ヶ月〜12ヶ月、あるいはそれ以降に去勢を行うケースもあります。骨格の成長が完了するまで待つことを推奨する獣医師もいるほどです。

成長・発情状況や問題行動の有無により相談が必要

推奨される月齢はあくまで目安であり、個々の犬の状況に合わせて判断する必要があります。例えば、まだ体が十分に成長していない子犬に早期に去勢を行うと、骨の成長に影響を与える可能性が指摘されています。特に大型犬では、成長板の閉鎖が遅れることで、骨が通常より長くなったり、関節に負担がかかりやすくなったりするリスクがあると言われています。

オス犬の場合、メス犬のように明確な発情出血などはありませんが、性成熟に伴いマーキング、マウンティング、徘徊などの行動が見られるようになります。これらの行動がすでに顕著になっている場合は、早めの去勢を検討するケースもあります。また、性ホルモンに起因する攻撃性や過剰な興奮が見られる場合、行動改善のために去勢手術を検討することもありますが、行動が学習によるものである場合は、去勢手術だけでは解決しないため、行動修正トレーニングとの併用が必要になることも覚えておきましょう。

早すぎる去勢のリスクもあるため獣医師と要相談

前述の通り、早すぎる去勢にはリスクも伴います。性ホルモンは骨の成長板の閉鎖に関与しており、早期に去勢することで成長板の閉鎖が遅れ、骨が通常よりも長く伸びる可能性が指摘されています。特に股関節形成不全などの遺伝的素因を持つ犬の場合、関節への負担が増す可能性も考えられます。また、性ホルモンは生殖器の発達だけでなく、骨格、筋肉、被毛、免疫機能など、全身の様々な機能に関与しており、早期に去勢することでこれらの発達に影響を与える可能性も指摘されています。

一方で、遅すぎる去勢にもデメリットがあります。性ホルモンに起因する問題行動が習慣化してしまったり、特定の病気のリスクが高まったりする可能性があります。

そのため、去勢手術のタイミングについては、かかりつけの獣医師とじっくり相談することが最も重要です。獣医師は、愛犬の犬種、年齢、健康状態、性格、飼い主さんのライフスタイルなどを総合的に判断し、最適な時期をアドバイスしてくれます。

手術前に知っておきたい準備と流れ

去勢手術は、愛犬にとって初めての大きな手術になることが多いでしょう。飼い主さんにとっても不安があるかもしれませんが、事前に手術の流れや準備について理解しておくことで、安心して臨むことができます。

術前検査(血液検査・レントゲン)

手術の前に、愛犬が全身麻酔に耐えられる健康状態であるかを確認するために、必ず術前検査が行われます。これは、安全に手術を行う上で非常に重要なステップです。

主な術前検査としては、まず血液検査があります。貧血の有無、炎症の兆候、止血能力などを確認する血球検査や、肝臓や腎臓の機能、血糖値などを評価する血液生化学検査、そして血液が正常に凝固するかを確認し、手術中の出血リスクを評価する凝固系検査が含まれます。次に、レントゲン検査では、胸部レントゲンで心臓や肺の状態を確認します。心臓疾患や呼吸器疾患があると、麻酔のリスクが高まるため、事前に把握しておく必要があります。必要に応じて、尿検査や心臓のエコー検査、心電図検査などが行われることもあります。ただし、若齢で健康な犬の場合、簡略化された検査のみで済むこともありますが、これは獣医師の判断によります。

これらの検査結果に基づき、獣医師は麻酔のリスクを評価し、飼い主さんに詳しく説明します。もし検査で何らかの異常が見つかった場合は、手術を延期したり、先にその異常を治療したりすることがあります。

絶食指示/当日の流れ

手術日が決まったら、病院から具体的な指示がありますので、それに従って準備を進めます。

全身麻酔を行う場合、胃の中に食べ物や水が残っていると、麻酔導入時や覚醒時に吐き戻し、それが気管に入って誤嚥性肺炎を引き起こすリスクがあります。そのため、手術の数時間前からは絶食・絶水が指示されます。具体的な時間は獣医師から指示がありますので、必ず守ってください。例えば、「手術前日の夜〇時以降は食事を与えない」「当日の朝〇時以降は水も与えない」といった指示があります。

手術当日の一般的な流れは次のようになります。まず指定された時間に動物病院へ来院し、受付を済ませます。ここでは最終的な体調チェックと、手術に関する最終同意書への署名が行われます。次に、麻酔薬が作用しやすいように、血管確保のためのカテーテルが設置されたり、手術部位の毛が刈られたりといった術前準備が行われます。準備が整えば、鎮静剤が投与され、その後全身麻酔薬が投与されます。麻酔が効いているか確認しながら、慎重に麻酔が導入され、麻酔が安定したら手術部位が消毒され、手術が開始されます。去勢手術は通常、15分〜30分程度で終了する比較的短時間の手術です。手術が終了したら麻酔薬の投与を止め、覚醒を待ちます。覚醒後も呼吸や心拍、体温などのバイタルサインが注意深くモニターされ、痛み止めが投与されて安静を保ちます。多くの場合は日帰り手術が可能ですが、犬の状態や病院の方針によっては、1日〜数日の入院が必要となることもあります。退院時には、術後のケアや薬の飲ませ方、注意点について詳しい説明があります。

麻酔の安全性と術中管理

麻酔は犬にとって負担がかかるものですが、現在の獣医療では麻酔の安全性が非常に高まっています。より安全で副作用の少ない麻酔薬が開発されており、心電図、血圧計、パルスオキシメーター(酸素飽和度)、カプノグラフィー(呼気中の二酸化炭素濃度)など、様々な生体モニターが使用され、手術中は常に愛犬のバイタルサインが監視されています。これにより、麻酔中の異常を早期に発見し、迅速に対応することが可能です。経験豊富な獣医師と動物看護師が、麻酔導入から覚醒までを細心の注意を払って管理します。

麻酔のリスクはゼロではありませんが、術前検査をしっかり行い、適切な麻酔管理が行われることで、そのリスクは極めて低く抑えられます。不安な点があれば、納得がいくまで獣医師に質問し、説明を受けるようにしましょう。

去勢手術の費用と保険適用の有無

去勢手術を検討する上で、費用は重要な要素の一つです。手術費用は、地域、動物病院、犬の体重などによって大きく変動します。

相場:2〜5万円(地域・病院・体重によって変動)

日本の動物病院における犬の去勢手術の費用相場は、おおよそ2万円から5万円程度です。この価格には、手術費用だけでなく、術前検査、麻酔代、薬代、入院費(日帰りでない場合)などが含まれることが一般的です。

費用が変動する主な要因はいくつかあります。まず地域によって差があり、都市部の動物病院は地方に比べて費用がやや高くなる傾向があります。次に、動物病院の規模や設備も影響し、最新の医療機器を備えた大規模な病院や専門医がいる病院では費用が高くなることがあります。犬の体重も重要な要因で、体重が重い犬ほど使用する麻酔薬の量が増えたり、手術時間が長くなったりするため、費用が高くなる傾向が見られます。術前検査の内容も、簡略化された検査のみの場合と、より詳細な検査を行う場合とで費用が変わります。さらに、日帰り手術か、数日間の入院が必要かによっても費用は異なります。特に、精巣が陰嚢内に降りてきていない「隠睾(いんこう)」の場合、精巣が腹腔内や鼠径部に留まっているため、通常よりも手術が複雑になり、費用も高額になります。

手術費用については、事前に複数の動物病院に問い合わせて見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。その際、何が費用に含まれているのかを具体的に確認しておくと良いでしょう。

当院でも去勢手術を行なっています。

料金などの詳細はこちらのページをご覧ください。

ペット保険の適用外が多い(ただし、術後トラブルは一部対象になることも)

多くのペット保険では、去勢手術は保険適用外となります。これは、去勢手術が「病気の治療」ではなく、「予防的な措置」や「任意の手術」とみなされるためです。人間でいう健康診断や美容整形のような扱いになります。一般的なペット保険は、病気やケガの治療を目的とした医療費を補償するものであり、去勢手術は予防医療とみなされるため、ほとんどの保険会社で補償対象外となっています。

ただし、例外的に術後の合併症やトラブルが発生した場合、その治療費は保険の対象となることがあります。例えば、手術後の傷口が化膿したり、炎症を起こしたりして治療が必要になった場合や、抜糸後に傷口が開いてしまい再縫合が必要になった場合、あるいは非常に稀ですが、麻酔が原因で体調を崩しその治療が必要になった場合などが該当します。これらの合併症やトラブルは、去勢手術そのものではなく、「病気やケガ」とみなされるため、保険が適用される可能性があるのです。しかし、保険会社や加入しているプランによって補償内容は異なるため、ご自身の加入しているペット保険の約款をよく確認するか、保険会社に直接問い合わせておくことが重要です。

去勢手術の費用は自己負担となるため、事前に費用の準備をしておくことが賢明です。

術後のケアと注意点

去勢手術は比較的安全な手術ですが、術後の適切なケアは愛犬の回復を早め、合併症を防ぐために非常に重要です。退院後の約1ヶ月間、特に最初の1週間は注意深く観察し、獣医師の指示に従いましょう。

当日〜1週間:最も重要な期間

手術直後から約1週間は、愛犬の様子に細心の注意を払い、安静を保つことが回復の鍵となります。

まず、安静(ケージ管理)を徹底してください。術後すぐに飛び跳ねたり、走り回ったりすると、傷口が開いたり、内出血したりするリスクが高まります。そのため、退院後はケージやサークルでの安静を徹底させ、過度な運動を制限しましょう。抜糸までは散歩も控えるべきです。どうしても排泄が必要な場合は、短時間抱っこして外に出し、用を済ませたらすぐに戻るようにします。可能であれば、術後数日は室内での排泄を促す工夫も有効です。階段の上り下りやジャンプも、腰や足に負担がかかるだけでなく、お腹に力が入り傷口に影響が出る可能性があるため禁止です。多頭飼いの場合、他の犬との遊びや喧嘩で傷口が開くことを防ぐため、隔離するか、監視下での短時間接触に留めましょう。

次に、傷口チェックを毎日行います。1日に数回、傷口の状態を注意深く観察してください。少量の滲出液は正常な範囲ですが、多量の出血や、じわじわと血がにじみ続けている場合はすぐに病院へ連絡しましょう。軽く腫れているのは正常ですが、急に大きく腫れてきたり、熱を持っていたりする場合は要注意です。軽い赤みは炎症反応の一部ですが、広範囲にわたる強い赤みや、時間の経過とともに悪化する場合は連絡が必要です。傷口から黄白色や緑色の膿が出ている場合は、感染の兆候です。また、傷口を触られるのを嫌がったり、触らなくても痛そうにうずくまったりしている場合は、痛み止めが足りない可能性もあります。傷口を舐めさせないことが最も重要であり、汚れたら清潔なガーゼなどで優しく拭き取り、獣医師から指示された消毒液があれば使用します。シャンプーは抜糸が済むまで控えてください。

愛犬が傷口を舐めたり、噛んだりするのを防ぐために、エリザベスカラーの着用は必須です。犬は本能的に傷口を舐めようとしますが、唾液中の細菌が感染を引き起こしたり、舐めすぎで傷口が開いたりすることがあります。カラーが外れないように、きつすぎず、緩すぎず、犬が不快に感じにくいように正しく装着しましょう。エリザベスカラーを嫌がる犬には、術後服やクッションタイプのエリザベスカラーなど、様々な代替品がありますので、獣医師と相談して愛犬に合ったものを選んでください。

食事と排泄の様子にも注意を払う必要があります。手術当日は麻酔の影響で食欲がないことがありますが、翌日には通常通りに戻ることがほとんどです。数日経っても食欲不振が続く場合は、病院に相談しましょう。排尿・排便の回数や量、色などに異常がないか確認します。麻酔やストレスで一時的に便秘になることもありますが、数日続くようであれば獣医師に相談してください。

最後に、薬の投与も獣医師の指示に従い確実に行ってください。痛み止めや抗生剤が処方されることがほとんどですので、指示された量と回数を守り、確実に飲ませましょう。途中で勝手に中止しないようにしてください。薬の飲ませ方がわからない場合は、退院時に動物病院で教えてもらいましょう。

1週間〜1か月:回復期のケア

最初の1週間を乗り越えたら、徐々に通常の生活に戻していきますが、引き続き注意が必要です。

まず、抜糸の有無を確認します。一般的には術後7〜14日程度で抜糸のために来院します。獣医師が傷口の状態を確認し、問題がなければ抜糸を行います。抜糸はほとんど痛みはありません。最近では、体内で吸収される糸を使用したり、皮膚の表面を医療用の接着剤で固定したりする場合もあり、その際は抜糸の必要はありません。いずれの場合も、獣医師の指示に従ってください。

次に、散歩再開のタイミングです。抜糸が済み、傷口が完全に塞がったことを獣医師が確認すれば、徐々に散歩を再開できます。いきなり長時間の散歩はせず、最初は短時間から始め、徐々に時間を延ばしていきましょう。興奮させないよう、リードを短く持って落ち着いて歩かせることが大切です。抜糸後も、しばらくは他の犬との激しい遊びは避け、傷口に負担がかからないように注意してください。

そして、甘やかしすぎに注意し、リハビリを兼ねた軽い運動も大切です。手術を受けたばかりの愛犬を心配する気持ちはわかりますが、過度に甘やかしすぎると、かえって犬が不安になったり、術後の回復が遅れたりすることもあります。いつも通りに接してあげることが大切です。たくさん褒めてあげたり、優しくなでてあげたりして、精神的な安心感を与えましょう。獣医師の許可が出たら、軽い散歩などの運動は、肥満予防とリハビリテーションを兼ねて徐々に取り入れていくと良いでしょう。無理のない範囲で、ゆっくりと運動量を増やしていきます。

術後のケアは、愛犬が快適に過ごし、順調に回復するための大切なプロセスです。何か少しでも気になることがあれば、自己判断せずにすぐに獣医師に相談するようにしましょう。

術後によくある変化と対策

去勢手術は、愛犬の心身に様々な変化をもたらす可能性があります。これらの変化を事前に理解しておくことで、戸惑うことなく適切に対応できます。

食欲旺盛になりやすい→低カロリーフードや運動習慣で予防

去勢手術後、多くの犬で見られる変化の一つが、食欲の増加と基礎代謝の低下による肥満傾向です。性ホルモン(テストステロンなど)は、食欲やエネルギー代謝に影響を与えます。去勢によってこれらのホルモンの分泌が減少すると、食欲が増進したり、エネルギー消費量が低下したりすることがあります。さらに、性衝動による徘徊や興奮がなくなることで、犬によっては活動量が減り、結果的に消費カロリーが減少することもあります。

肥満は、関節疾患、糖尿病、心臓病など、様々な病気のリスクを高めるため、去勢後の肥満を予防するためには対策が重要です。食事を見直し、去勢犬用フードへの切り替えを検討しましょう。去勢犬用フードは、通常フードよりもカロリーが控えめで、満腹感を与えやすいように食物繊維が配合されています。獣医師と相談して適切なフードを選び、現在与えているフードの量を、去勢後の犬に必要なカロリーに合わせて減らす必要があります。フードのパッケージに記載されている給与量だけでなく、愛犬の体重や活動量に合わせて獣医師と相談しながら調整してください。おやつは極力控えめにし、与える場合は低カロリーのものを選びましょう。

また、運動習慣の維持・改善も欠かせません。毎日規則正しい散歩や遊びの時間を設け、適度な運動量を確保しましょう。室内遊びやドッグランでの自由運動など、愛犬が楽しめる運動を取り入れ、活動量を維持・向上させることが大切です。定期的に体重を測定し、体重が増加傾向にある場合は、食事量や運動量を見直すきっかけにしましょう。

性格が落ち着く/遊びに興味を持たなくなることも

去勢手術は、犬の行動や性格にも影響を与える可能性があります。

良い変化としては、性ホルモンの影響で落ち着きがなかった犬が、去勢後に穏やかになり、指示が通りやすくなることがあります。また、他のオス犬に対する縄張り意識や優位性を示す攻撃性が、去勢によって軽減されることもあります。発情期のメス犬に気を取られることがなくなるため、飼い主への集中力が増し、しつけがしやすくなるケースもあります。

一方で、稀にですが、一部の犬では性衝動がなくなることで活動量が低下し、以前ほど遊びに興味を示さなくなることがあります。これにより、無気力になったり、ストレスを感じやすくなったりする可能性もゼロではありません。非常に稀ですが、慎重になったり、臆病になったりするケースも報告されています。

これらの性格の変化は個体差が非常に大きく、全ての犬に起こるわけではありません。行動の変化は去勢手術だけでなく、年齢や環境、しつけなども影響します。術後も変わらず、たくさんコミュニケーションを取り、愛犬の様子をよく観察しましょう。もし元気がないように見えたり、以前と比べて明らかに活発さが失われたりした場合は、獣医師に相談してください。遊びへの興味が薄れた場合は、新しいおもちゃを与えたり、新しい散歩コースを開拓したりして、気分転換を図ることも有効です。

マーキングなどの行動が完全に消えないことも(学習要素あり)

去勢手術によって性ホルモンの分泌は止まりますが、それまでに行っていた行動が完全に消えるとは限りません。

これは、性ホルモン以外の要因が関係しているためです。マーキングやマウンティングなどの行動は、性ホルモンの影響だけでなく、学習や習慣、ストレス、興奮、優位性を示すためなど、様々な要因で発生します。長期間にわたって行われてきた行動は、ホルモンの分泌が止まっても「癖」として残ってしまうことがあります。例えば、マーキング行動は性的な意味合いだけでなく、縄張り主張や不安、興奮など様々な要因で起こるため、去勢後も続くことがあります。また、環境の変化や不安によって、マーキングや破壊行動が増えることもあります。犬同士の遊びの中で、マウンティングのような動きをすることもあります。

そのため、去勢手術をすれば全ての行動問題が解決すると期待しすぎないことが重要です。去勢後も問題行動が続く場合は、専門家(犬の行動カウンセラーやドッグトレーナー)に相談し、適切な行動修正トレーニングを行うことが有効です。マーキングやマウンティングが完全に消えなくても、行動の頻度や強度が減ることは期待できますので、根気強く愛犬と向き合い、適切な対応を続けていきましょう。

非常に稀ですが、もし去勢手術時に片方または両方の精巣が陰嚢内に降りてきておらず(隠睾)、それが発見されずに腹腔内や鼠径部に残っていた場合、そこからホルモンが分泌され続け、性的な行動が続くことがあります。この場合は、追加で精巣を摘出する手術が必要になります。去勢手術後も発情期のような行動が続く場合は、まず獣医師に相談し、健康上の問題がないか確認してもらいましょう。

よくあるQ&A

去勢手術に関して、飼い主さんからよく聞かれる質問とその回答をまとめました。

去勢はかわいそうじゃないの?

この質問は、去勢手術を検討する多くの飼い主さんが抱く、最も心の痛む疑問かもしれません。結論から言えば、「かわいそう」と一概に断じることはできません。むしろ、去勢手術は愛犬の健康と幸福な生活を守るための、飼い主さんの責任ある選択と捉えることができます。

犬は人間のように繁殖や子孫を残すことに対して、倫理的、精神的な意味合いを理解しません。彼らの性衝動は本能的なものであり、去勢によってその衝動から解放されることで、ストレスが軽減されるという側面があります。発情期のメス犬を追いかける本能的な欲求が満たされないことによるストレスや、他のオス犬との争い、脱走のリスクなどから解放されることは、犬にとって「かわいそう」なことではないと考えられます。

また、去勢手術は精巣腫瘍や前立腺肥大症など、命に関わる病気や深刻な症状を引き起こす病気の予防に繋がります。望まない妊娠を防ぎ、保護犬を減らすという社会的責任も果たせます。脱走による交通事故や迷子になるリスクも低減するのです。愛犬を「かわいそう」だと感じるのは、愛情ゆえのことです。しかし、一時的な手術の痛みや麻酔のリスクと引き換えに、より長く健康で安全な生活を送らせてあげられるのであれば、それは飼い主として取るべき責任ある行動と言えるでしょう。

もちろん、手術にはリスクがあり、愛犬が一時的に不快な思いをすることは避けられません。しかし、その後の人生を考えたとき、去勢手術がもたらすメリットはデメリットを上回ることが多いとされています。最終的な判断は飼い主さんに委ねられますが、感情だけでなく、愛犬の健康と将来を冷静に見つめ直すことが大切です。

子犬でも麻酔は安全?

はい、適切な準備と管理が行われれば、子犬(若齢犬)でも麻酔は安全です。

現在の獣医療における麻酔は、人間と同様に非常に安全性が高まっています。麻酔薬の種類も増え、より個々の動物に合わせた選択が可能になっています。若齢犬であっても、手術前には必ず血液検査や身体検査などの術前検査が行われます。これにより、麻酔のリスク要因(隠れた心臓疾患や肝臓・腎臓の機能不全など)がないかを確認し、リスクを最小限に抑えます。手術中は、心拍数、呼吸数、体温、血圧、酸素飽和度、二酸化炭素濃度など、様々な生体情報が常にモニターされます。万が一異常があった場合でも、迅速に対応できる体制が整っています。

子犬の場合、体重が軽いと麻酔薬の計算がより慎重に行われます。また、成長途中の体であることや、体温調節機能が未熟であることなども考慮し、細心の注意を払って麻酔管理が行われます。獣医師は、愛犬の健康状態を評価し、最も安全な麻酔計画を立ててくれますので、麻酔に関して不安がある場合は、遠慮なく獣医師に質問し、納得のいくまで説明を受けるようにしましょう。

うちの子はもう1歳半だけど遅い?

いいえ、1歳半での去勢手術は決して遅すぎるということはありません。

一般的に推奨される生後6〜12ヶ月という期間はあくまで目安です。多くの犬は1歳を過ぎても去勢手術を受けており、健康上の問題がなければ何歳で去勢手術を受けても問題はありません。

去勢手術を行うことで、精巣腫瘍や前立腺肥大症などの病気予防効果は、何歳になっても得られます。特にこれらの病気は高齢になってから発症することが多いため、若いうちに行うことで生涯のリスクを低減できます。また、マーキングやマウンティング、徘徊などの性ホルモンに起因する行動は、去勢手術によって改善が見られる可能性があります。ただし、1歳半になると、これらの行動が習慣化している部分もあるため、完全に消えないこともあります。その場合は、去勢手術と並行して行動修正トレーニングも検討すると良いでしょう。

年齢に関わらず、去勢手術を受ける前には必ず術前検査が必要です。1歳半の犬でも、全身の健康状態を評価し、麻酔のリスクがないかを確認します。かかりつけの獣医師と、愛犬の健康状態や現在の行動について詳しく相談し、去勢手術を行うべきか、その時期はいつが良いかなどを総合的に判断してもらいましょう。

去勢しても発情っぽい行動があるのはなぜ?

去勢手術をしても、一部の犬で発情期のような行動(マウンティング、マーキング、他の犬への興味など)が見られることがあります。これにはいくつかの理由が考えられます。

まず、手術後、体内に残っていた性ホルモンが完全に消失するまでに、数週間から数ヶ月かかることがあります。この期間は、ホルモンの影響が残って行動に現れる可能性があります。

次に、性ホルモンによって引き起こされていた行動が、長期間にわたって習慣化していた場合、ホルモンの分泌が止まっても「癖」として残ることがあります。例えば、マーキング行動は性的な意味合いだけでなく、縄張り主張や不安、興奮など様々な要因で起こるため、去勢後も続くことがあります。

また、ホルモン以外の要因も考えられます。マウンティングは性的な意味合いだけでなく、他の犬や人に対して優位性を示したり、遊びの一環として行われたりすることもあります。興奮したり、ストレスを感じたりした際に、本能的な行動としてマウンティングやマーキングが見られることもあります。犬同士の遊びの中で、マウンティングのような動きをすることもあります。

非常に稀ですが、もし去勢手術時に片方または両方の精巣が陰嚢内に降りてきておらず(隠睾)、それが発見されずに腹腔内や鼠径部に残っていた場合、そこからホルモンが分泌され続け、性的な行動が続くことがあります。この場合は、追加で精巣を摘出する手術が必要になります。

去勢手術後も発情期のような行動が続く場合は、まず獣医師に相談し、健康上の問題がないか確認してもらいましょう。問題がない場合は、行動の専門家(ドッグトレーナーや行動療法士)に相談し、行動修正トレーニングを検討することをお勧めします。

まとめ|家族としての健康と暮らしのために

犬の去勢手術は、愛犬の健康と快適な暮らしを守るための、飼い主さんにとって非常に大切な決断です。このガイドを通して、去勢手術の必要性、メリットとデメリット、最適なタイミング、手術の流れ、費用、そして最も重要な術後のケアと、その後の愛犬に起こりうる変化について詳しくご理解いただけたことと思います。

改めて、去勢手術を検討する上で重要なポイントをまとめます。去勢手術は、望まない繁殖を防ぐことはもちろん、精巣腫瘍や前立腺肥大症など、命に関わる病気の予防に大きく貢献します。また、性ホルモンに起因するマーキングや徘徊、他の犬への攻撃性といった問題行動の改善も期待できます。タイミングについては、一般的には生後6〜12ヶ月が推奨されますが、愛犬の成長や健康状態、性格、問題行動の有無によって最適な時期は異なりますので、必ずかかりつけの獣医師と十分に相談し、愛犬にとってベストなタイミングを見極めることが重要です。

事前の準備と術後のケアも非常に大切です。術前検査で麻酔のリスクを確認し、安全に手術に臨むこと。そして、手術後1週間は特に、傷口の管理(エリザベスカラー着用必須)と安静を徹底することが回復の鍵となります。去勢後は、肥満になりやすくなる傾向があるため、食事と運動の見直しが不可欠です。性格が穏やかになったり、遊びの興味が変わったりすることもありますが、これは個体差が大きいです。性ホルモンに起因する行動が完全に消えない場合もありますが、これは学習要素が絡んでいるため、必要に応じて行動トレーニングも検討しましょう。

去勢手術は、愛犬に一時的な負担をかけるかもしれませんが、その後の長く健康な生活、そして飼い主さんとのより良い共生のために、非常に有効な選択肢となり得ます。

愛犬の最善のために何ができるか、愛情を持って考え、適切な情報を得て、納得のいく決断をしてください。もし不安や疑問があれば、いつでもかかりつけの獣医師に相談し、専門家のアドバイスを求めるようにしましょう。

愛犬が健康で幸せな毎日を送れるよう、飼い主としての責任と愛情をもって、この大きな一歩を踏み出してください。